EIn starker Film, der es aber auch wirklich drauf anlegt, einen so richtig mitzunehmen. Und ziemlich grünlich insgesamt. Eine traurige Geschichte, eine Geschichte, die nachklingt, mit einem wirklich kaputten Del Toro und einem wirklich kranken Penn.

Beinah verdorben durch den deutschen Synchrontext am Ende:

Da wird...

“THEY SAY we all lose 21 grams at the exact moment of our death….everyone.

The weight of a stack of nickels.

The weight of a chocolate bar.

The weight of a humming bird…”,

was zwar insgesamt nicht ganz einsichtig, aber schön ist, am Ende mit "Das Gewicht eines Schokoriegels" übersetzt.

Eines Mars? Eines Snickers? Oder doch eher eines Twix? Und seit wann wiegen die 21 Gramm? Vielleicht die kleinen in den großen Tüten? Das ist zwar lexikalisch nicht wirklich falsch (obwohl: sind das nicht eher candy bars?), aber die meinen doch sowas:

Und damit: Die Süße des Lebens. OK, das Lyrische nicht gerafft, aber dann noch dieses Wort!

Schokoriegel!

Wie kann man denn nur diesen Film mit diesem Wort (absichtlich nach hinten gestellt?) ausklingen lassen?

Beinah verdorben durch den deutschen Synchrontext am Ende:

Da wird...

“THEY SAY we all lose 21 grams at the exact moment of our death….everyone.

The weight of a stack of nickels.

The weight of a chocolate bar.

The weight of a humming bird…”,

was zwar insgesamt nicht ganz einsichtig, aber schön ist, am Ende mit "Das Gewicht eines Schokoriegels" übersetzt.

Eines Mars? Eines Snickers? Oder doch eher eines Twix? Und seit wann wiegen die 21 Gramm? Vielleicht die kleinen in den großen Tüten? Das ist zwar lexikalisch nicht wirklich falsch (obwohl: sind das nicht eher candy bars?), aber die meinen doch sowas:

Und damit: Die Süße des Lebens. OK, das Lyrische nicht gerafft, aber dann noch dieses Wort!

Schokoriegel!

Wie kann man denn nur diesen Film mit diesem Wort (absichtlich nach hinten gestellt?) ausklingen lassen?

bähr - am Montag, 23. August 2004, 23:25 - Rubrik: It's only DVD but I like it

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Svenson brachte Kassetten mit, mit dem Befehl, sie mir anzusehen. Dem darf ich mich nicht widersetzen, und ich sah an einem Abend die ersten zwei Staffeln „Black Adder“: Mittelalter und Elisabethanisches Zeitalter.

Was hat mich gefesselt, was leistet denn eine Serie um zu fesseln?

Wichtig natürlich: sinnlose Gewalt gegen Schwächere, sexuelle Perversion aller mit jedem (und Schafen), Gotteslästerungen. Dazu Anspielungen auf historisches und künstlerisches Bildungsgut für den aufrechten Gymnasiasten. Das ist schon gut, aber für sich genommen weder humorig noch suchterzeugend – schürfen wir also tiefer.

„Black Adder“ kämpft einen täglichen, ungewinnbaren Kampf – einen Kampf, den jeder von uns ebenso kämpft. Und das gefällt uns natürlich, wir fühlen uns verstanden. Er ist in der selben Lage wie wir alle: der einzige vernünftige Mensch auf einem Planeten von Vollidioten – gutwilligen Narren und gemeingefährlichen Spinnern.

Deshalb verstehen wir ihn so gut, deswegen bleiben wir so ausdauernd an seiner Seite. Denn:

Wie diese Spinner in die Positionen gekommen sind, in denen sie sind, ist unverständlich. Aber sie nehmen sie ein, und das ist Black Adders Fluch. „Black Adder“ ist eine Gesellschaftskomödie, und er selbst ist unerbittlich eingebunden in diese Gesellschaft von Freaks.

Sie dienen ihm und er dient ihnen. Er durchschaut sie und kann sie doch nicht fliehen.

Zu sehr sind seine eigenen Interessen gesellsellschaftliche. Die debile Königin, deren Grillen er ausgeliefert ist und sie aus höfischen Machtkalkül mitspielt, der devote Kanzler, der Höfling, der zu blöd ist, um zu merken, wie schwul er ist, der steindumme, treue Diener – er hasst sie, er verachtet sie, er durchschaut sie. Und er spielt mit. Er ist an sie gekettet, weil sie unverdiente Macht über ihn haben oder er über sie. Oder weil sie seine gesellschaftliche Position teilen.

Kennen wir das nicht? Direktoren, Professoren, Lehrer, Chefs, Kollegen, Angestellte, Studenten, Staatssekretäre, Redakteure, Kunden, Schüler...an sie gekettet schleppen wir uns durchs Leben, ohne je eine Antwort auf die Frage zu bekommen, womit wir nur diese Bande verdient haben. Manchmal mag jemand darunter sein, der auch einigermaßen normal tickt, aber insgesamt ist diese Brut eine debile Pest.

Black Adder tritt uns als einziger vernünftiger, klar denkender Mensch in diesem Panoptikum gegenüber, und um dem Wahnsinn, der ihn umtost, zu begegnen, steht ihm ein einziges Instrument gegenüber, das die Serie zu einer sehr englischen macht: die Ironie. Nur sie macht es Edmund Blackadder möglich, in dieser Welt der Deppen zu überleben, und aus diesem Gegensatz saugt die Serie ihren grandiosen Humor.

Denn: diese Kaltschnäuzigkeit brächten wir in unserer täglichen Plage eigentlich auch gerne auf, und auch wenn es um Queen Elizabeth die erste geht, denken wir: „Genau so isset! Genau so!“

Und hier wird auch erkennbar, das es geradezu eine Notwendigkeit ist, dass „Black Adder“ in unterschiedlichen historischen Epochen spielt: die Sicht Edmunds ist die resignierte, ironische Sicht eines Menschen des 20.ten Jahrhunderts, den es auf welchem Wege auch immer in die Vergangenheit verschlagen hat, und der weiß, dass er ihr nie wieder entrinnen wird.

Jemand, der in Verhältnisse geraten ist, die er nicht mag und in die er nicht eingewachsen ist, die er aber nicht verlassen kann.

Black Adders Sicht auf die Dinge und die Zeitgenossen ist die eines bewussten, außerhalb seiner Epoche stehenden Menschen. Und jede Zeit gebiert ihre eigenen Idioten, die an den Nerven des Unglücklichen nagen – einige Prototypen natürlich bleiben gleich. Wir werden sie heute Abend alle kennenlernen.

„Black Adder“ also zeigt die Welt, in der wir leben, in ihrer ganzen Hässlichkeit, und diese Einsicht geht noch tiefer: denn die Welt ist und war nicht nur bevölkert von Grenzdebilen, sondern überdies ist sie zutiefst unmoralisch – keine Werte und Normen sind echt, denn die, die sie vertreten, kennen sie meist garnicht: hurende, erpresserische Priester, korrupte, verräterische Beamte, brutale, räuberische Machthaber, und und und...

Die freundlichen Ungenauigkeiten in der sexuellen Orientierung fast aller Beteiligten, die die Serie durchziehen, sind da noch die netteste Seite des Durcheinanders aller Werte.

Kein Wunder, dass gerade die naivste Figur im Ensemble die ist, die die Hoffnung nicht aufgibt, dieses Tohuwabohu doch noch irgendwie ordnen zu können: der Diener Baldrick entwickelt mit schöner Regelmäßigkeit einen „cunning plan“, mit dem er hofft, die Situationen, in die er und sein Chef geraten, doch noch irgendwie durch eigene Initiative retten zu können. Edmund, der eigentlich die Hoffnung, dass ein Plan in dieser irrsinnigen Welt funktionieren könnte, längst aufgegeben hat, hat sie ihn doch nicht ganz verlassen: Er hört sich diese Pläne immer wieder an – und wird jedesmal enttäuscht, denn die Pläne Baldricks stehen der ihn umgebenden Welt in ihrer Absurdität nichts nach. Vielleicht würde das bedeuten, dass sie funktionieren, doch diese Volte lehnt Edmund, der Vernunftsmensch ab, denn das würde ihn in den Wahnsinn hinabziehen. So bleibt ihm nur die passive Haltung des ironischen Leidenden.

Darum ist er ein radikaler Hedonist: er hofft auf nichts, außer darauf, die Zeit, die er in dem ihn umgebenden Irrenhaus verbringen muss, möglichst angenehm zu gestalten. Er unterstützt die Normen, die um ihn herum in Trümmern liegen, zwar auch nicht, aber er bemerkt immerhin und als einziger, wie es um sie steht.

Und das macht ihn zum modernen Menschen im archaischen Ensemble.

Wenn am Ende der Serie Baldrick seinem Chef ein letztes mal einen Plan vorschlägt, der sie aus der tödlichen Situation befreien könnte, will Edmund ihn zum ersten mal nicht hören. Er hat auch die letzte Hoffnung auf die Möglichkeit, dem irrationalen Wahnsinn zu entgehen, aufgegeben. Und diese Erkenntnis ist der Tod.

(Dokumentation einer Einführung zur Serie anlässlich "Meine Serie und ich" im Koki Kiel, 2002)

bähr - am Freitag, 20. August 2004, 23:41 - Rubrik: Seasons in the Sun

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich hatte schon ein bisschen Bammel, mir „Coffee and Cigarettes“ anzusehen und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum Einen ist die Begeisterung, die ein neuer Jim-Jarmusch-Film einst bei mir auslöste von Jahr zu Jahr doch deutlich gesunken – standen also zwei Fragen im Raum: Sind die alten, mir bekannten Kurzfilme noch so gut, wie ich sie in Erinnerung habe, und sind die neuen vergleichbar gut, sind sie retro, selbstreflexiv, sind sie lediglich Variationen, emanzipieren sie sich, machen sie Spaß oder nicht? Zum Anderen: Wie guckt man sich die alten Filme als Nichtraucher an, wenn man sie als Raucher kennen und lieben gelernt hat? Und wenn man die neuen sieht, spielt es dann eine Rolle, dass Jim Jarmusch mit dem Rauchen aufgehört hat? Und hat er das überhaupt jemals oder war man nur so doof, „Blue in the Face“ zu ernst zu nehmen, der ja schließlich kein Dokumentarfilm ist? Und wenn Jim Jarmusch je mit dem Rauchen aufgehört hat, woher soll man wissen, dass er nicht wieder damit angefangen hat, bevor er auch nur einen weiteren „Coffee&Cigarettes“ gedreht hat? Was davon kann man sehen oder glaubt man sehen zu können?

Gesehen habe ich nun erst mal die ersten beiden (Wright & Benigni, 2x Lee & Buscemi) und das war recht aufschlussreich. Nicht dass ich ernsthaft rückfallgefährdet wäre, aber Rauchen kann doch recht verführerisch dargestellt werden. Da ist der erste C&C sehr beruhigend. Er ist noch fast so gut wie damals und er macht etwas, was sich mir erst durch die zweite Perspektive erschließt: Er schmiegt sich dem Rauchen (und natürlich auch dem Kaffeeetrinken) an. Fast möchte ich sagen: So ist Rauchen. Eine Selbstverständlichkeit für Raucher und je nach Disposition Rauchers kaum noch Genuss; eine kaum mehr nachvollziehbare Notwendigkeit, die in ihrer Kaltschweißigkeit trotzdem einen rätselhaften Reiz ausübt. (Vielleicht ist der Kuss einer Raucherin die schönste Möglichkeit, daran teilzuhaben, ohne wieder anfangen zu müssen. In der Schule hieß das immer in dieser drastisch-pragmatischen, jedenfalls völlig unromatischen Sprache: einen Aschenbecher ausschlecken. Schien mir trotzdem immer attraktiv.) Jedenfalls wollte ich nicht wieder mit Rauchen anfangen, trauerte aber auch dem damaligen Einverständnis nach.

Jedenfalls freue ich mich auf die restlichen Filme. Obwohl ich noch gar nichts Neues gesehen habe. Die Jim-Jarmusch-Skepsis ist verflogen. Mindestens der mit Bill Murray muss gut sein. Muss.

P.S.: Ob man sieht, dass Jarmusch nicht mehr/wieder raucht/immer geraucht hat, bleibt noch zu klären/muss für immer im Unklaren bleiben.

Gesehen habe ich nun erst mal die ersten beiden (Wright & Benigni, 2x Lee & Buscemi) und das war recht aufschlussreich. Nicht dass ich ernsthaft rückfallgefährdet wäre, aber Rauchen kann doch recht verführerisch dargestellt werden. Da ist der erste C&C sehr beruhigend. Er ist noch fast so gut wie damals und er macht etwas, was sich mir erst durch die zweite Perspektive erschließt: Er schmiegt sich dem Rauchen (und natürlich auch dem Kaffeeetrinken) an. Fast möchte ich sagen: So ist Rauchen. Eine Selbstverständlichkeit für Raucher und je nach Disposition Rauchers kaum noch Genuss; eine kaum mehr nachvollziehbare Notwendigkeit, die in ihrer Kaltschweißigkeit trotzdem einen rätselhaften Reiz ausübt. (Vielleicht ist der Kuss einer Raucherin die schönste Möglichkeit, daran teilzuhaben, ohne wieder anfangen zu müssen. In der Schule hieß das immer in dieser drastisch-pragmatischen, jedenfalls völlig unromatischen Sprache: einen Aschenbecher ausschlecken. Schien mir trotzdem immer attraktiv.) Jedenfalls wollte ich nicht wieder mit Rauchen anfangen, trauerte aber auch dem damaligen Einverständnis nach.

Jedenfalls freue ich mich auf die restlichen Filme. Obwohl ich noch gar nichts Neues gesehen habe. Die Jim-Jarmusch-Skepsis ist verflogen. Mindestens der mit Bill Murray muss gut sein. Muss.

P.S.: Ob man sieht, dass Jarmusch nicht mehr/wieder raucht/immer geraucht hat, bleibt noch zu klären/muss für immer im Unklaren bleiben.

Svenson - am Freitag, 20. August 2004, 13:23 - Rubrik: things i never told you

Ach Gott, was für ein armseliges Filmchen. In Bilder gegossene Langeweile. Lange nicht mehr eine solch lustlose Aneinanderreihung von Standardsituationen gesehen. Was "Batman Returns" noch als einen von mehreren Plots erzählte, die Catwoman-Werdung, schleppt sich hier zähe Minuten dahin. Mäuschen wird Katze bei beiden, aber was für Unterschiede in der Tiefe. Michelle Pfeiffer ist tatsächlich unglücklich. Ihre Tage sind einsam, ihren Anrufbeantworter bespricht sie selbst mit Erinnerungsbotschaften. Ihr Job ist nicht cool, sie ist Sekretärin. Hier: Grafik-Designerin. Sie hat keine Freunde. Hier: einen lustigen Schwulen, eine lustige Dicke und einen Latino-Verehrer. In beiden Fällen wird sie "getötet", weil sie etwas erfährt, was sie nicht wissen darf. In "Batman Returns" wirft Christopher Walken sie höchstpersönlich aus dem Fenster, in "Catwoman" wird Halle Berry von skrupellosen Schergen gejagt und es gibt mehr Action und weniger Dramatik. Es macht keinen Spaß, an diesen Film zu denken. Allenthalben fühlt man sich an aktuelle - und bessere - Filme erinnert. "I, Robot" zum Beispiel (der böse Konzernchef, der ein zweifelhaftes Produkt termingerecht auf den Markt bringen will - dass er am Ende gar nicht wirklich böse ist, tut nichts zur Sache), oder Spiderman 2 (das selbst designte Kostüm, aber die beiden Filme in einem Atemzug zu nennen, fällt echt schwer). Aber genug jetzt. Der Film ist der reine Rotz, das Catwoman-Kostüm zum Gotterbarmen hässlich, das ganze wahrscheinlich nur ein großer Fetisch-Witz. Aber vielleicht wird er ja nach eineinviertel Stunden noch ganz toll. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin geflohen.

Svenson - am Dienstag, 17. August 2004, 22:21 - Rubrik: blockbusters!

Achim von Börries, Vilsmaier sowieso, und wir ihr alle heißt, mein Gott! Wie stellt Ihr euch eigentlich die zwanziger und dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts vor? War die Stimmung irgendwie "wie auf einem Vulkan"? Die "Ruhe vor dem Sturm"? Tobte in den Cabarets noch das frivole Leben, während draußen schon der Stechschritt über das Pflaster hallte? Lebte man noch in einem letzten Rausch alles aus, bevor die große Nacht anbrach? Standen überall rote Sofas und gut geputzte schwarze Autos? Und der Sekt perlte in den Kelchen?

Und sah dabei alles so angenehm heil und gemütlich und mit Honig übergossen aus? Irgendwie so abendlich, so gelblich, so entrückt?

Halt so honigmäßig?

Etwa so?

(Aus: "Was nützt die Liebe in Gedanken")

Oder so?

(Aus: "Aimée und Jaguar")

Oder so?

(Aus "Marlene")

Oder so?

(Aus "Gripsholm")

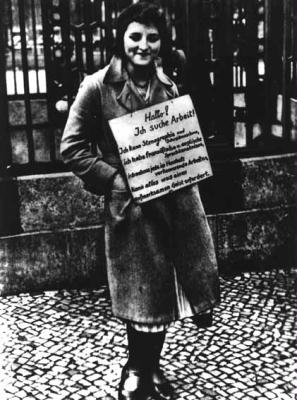

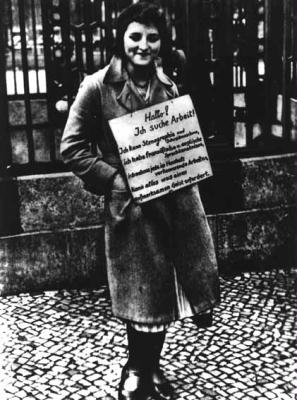

Oder herrschte damals nicht doch eher ein anderer Chic, etwa so:

Doch, ja, ich glaube das trifft es eher. Dieser Lifestyle war damals trendy.

Was ist da eigentlich los? Warum sind diese Filme bloß so elendig langweilig? Was ist der irre Reiz an diesem historischen Klischee? Und wer hat die Filter auf die Kameras geschraubt? Und warum versickern selbst die besten Darsteller in diesen betulichen Schmonzetten?

Ich bin ratlos.

Und sah dabei alles so angenehm heil und gemütlich und mit Honig übergossen aus? Irgendwie so abendlich, so gelblich, so entrückt?

Halt so honigmäßig?

Etwa so?

(Aus: "Was nützt die Liebe in Gedanken")

Oder so?

(Aus: "Aimée und Jaguar")

Oder so?

(Aus "Marlene")

Oder so?

(Aus "Gripsholm")

Oder herrschte damals nicht doch eher ein anderer Chic, etwa so:

Doch, ja, ich glaube das trifft es eher. Dieser Lifestyle war damals trendy.

Was ist da eigentlich los? Warum sind diese Filme bloß so elendig langweilig? Was ist der irre Reiz an diesem historischen Klischee? Und wer hat die Filter auf die Kameras geschraubt? Und warum versickern selbst die besten Darsteller in diesen betulichen Schmonzetten?

Ich bin ratlos.

bähr - am Dienstag, 17. August 2004, 00:02 - Rubrik: It's only DVD but I like it

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hoffnung spendet Folgendes: In "I, Robot" wird von Harold Lloyd, dem "Filmstar" gesprochen. Und das in einem Blockbuster, der - in der Gegenwart gedreht - in der Zukunft spielt. Da spielt es fast keine Rolle mehr, ob die finale Akrobatik in luftigen Höhen als Hommage zu verstehen ist.

Svenson - am Montag, 9. August 2004, 17:05 - Rubrik: things i never told you

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Rein zufällig habe ich Fahrenheit 9/11 nach dem Genuss von zwei Folgen aus der ersten Staffel von West Wing zu mir genommen. Ein gnädiger Zufall, denn das passt ungemein. Zum einen sind dies wohl die beiden wichtigsten medialen Ereignisse, die sich mit US-Präsidenten beschäftigen, und sie zeigen den Ausschlag des Pendels in beide Richtungen im Extrem: Während man den realen Präsidenten nach Fahrenheit 9/11 natürlich sofort aus dem Amt jagen möchte, möchte man den fiktiven in selbiges heben. Möglicherweise enthalten beide Konstrukte ein ähnliches Maß an Fiktion und Abbildung wahrer Gegebenheiten. Auf jeden Fall wird mit Jed Bartlet, dem Präsidenten in der Serie, ein Mann gezeigt, der, wiewohl nicht perfekt, ein gleichzeitig intellektuelles wie moralisches Schwergewicht ist, der die Potenziale, die ein Politiker für dieses Amt mitbringen kann, voll ausschöpft - George W. Bush beschreibt in seiner Person das glatte Gegenteil.

Ein tragisches Verhältnis von Fiktion und Realität, möchte man meinen.

Zum zweiten: Beide Filme basieren auf ihre Weise auf dem schwer zu verstehenden Missverhältnis zwischen der Menschlichkeit jedes Mächtigen und der Macht, die ihm sein Amt, seine Stellung verleiht.

Wie kann einem einzelnen Menschen durch eine Wahl ein solcher Einfluss auf Millionen eingeräumt werden? Wie kann er, nachdem diese Macht in ihn geflossen ist, noch ein herkömmlicher Mensch sein? Wie ist die Diskrepanz zwischen der Zeit am Tag, zu der ein Präsident das Schicksal ganzer Nationen entscheidet, und der, zu der er sich mit dem Golfspiel oder dem Betrachten von Sportübertragungen beschäftigt, begreifbar? Wie kann sich ein solcher Mensch überhaupt noch für Sport begeistern? Muss die Macht ihn nicht verändern, dem normal-menschlichen entheben?

Michael Moore beantwortet diese Frage, in dem er nachzuweisen Versucht, dass das "Erhabene" der Macht im Mächtigen selbst keinen Raum hat, dass er für dieses Erhabene kein Bewusstsein hat, dass er die Verantwortung Macht, die ihm gegeben ist, nicht empfindet.

Daher die Szenen beim Golfspiel, auf der Farm, etc.

Er zeigt, dass er die Macht eim Gegenteil schamlos zu seinem Vorteil nutzt, wie er alles zu seinem Vorteil nutzt, dass die Position als Oberkommandierender der schrecklichsten Streitmacht der Welt für ihn also keine andere moralische Dimension hat als etwa der Job als Chef einer maroden Ölfirma: Er versucht für sich und seine Kumpels rauszuholen, was rauszuholen ist. Das ist, wenn es stimmt, schlimm, aber andererseits erfreulich pragmatisch: Ideologische Verblendung, Hitlereske Verbrechen aus Leidenschaft oder Weltbeherrschungsfantasien unterstellt Moore ihm nicht. Es hat etwas merkantil-dümmliches, nichts irrational-ideologisches. Der Mann wird aufhören, Länder zu bombardieren, wenn es sich für ihn finanziell nicht mehr lohnt. Und konsequenterweise bleiben im Film Bushs irrational-ideologischen Seiten, sowohl sein Erweckungs-Christentum als auch die neo-konservative Doktrin seines Beraters Wolfowitz, außen vor. Er zeigt Bush eben nicht als Machtmenschen, sondern als Menschen, der garnicht begreift, was Macht ist, und sie eben darum umso ungehemmter einsetzt: Ein Krieg ist für ihn nichts anderes als ein cleverer Geschäftsdeal.

Die Frage, wie normale Menschen mit der Macht, die auf sie gefallen ist, umgehen, ist auch eine der wichtigsten dramaturgischen Triebfedern von "The West Wing". Denn ein Mensch verändert sich nicht im Inneren von dem Moment der Präsidentenwahl an, er bleibt, was er schon vorher war. Seine Wirkung verändert sich. Und deswegen können eben nur besondere Menschen wie Jed Bartlett, die schon vorher "Präsidentenhaft" gewesen sind, diese Rolle wahrhaft einnehmen, denen also schon immer etwas Übermenschliches anhaftete, wie man es von ihm annehmen muss und soll. Genug wird angedeutet: Uralter Ostküstenadel aus Revolutionszeiten, Nobelpreisträger, Wirtschaftsprofessor, ein wandelndes Lexikon und, immer wenn es drauf ankommt, auf den Punkt informiert und verblüffend kompetent. Nicht, dass nicht gezeigt würde, woher ein großer Teil dieser Kompetenz stammt, nämlich aus Briefings, aus dem ihn umgebenden Apparat, aber ein Rest bleibt, der auch immer wieder seine "Staff" erstaunt. Und gerade das Erstaunen und die Ehrfurcht dieser Vollprofis, die ja eigentlich genau wissen müssen, wie dieser Präsident funktioniert, vor ihm und seinen geistigen und moralischen Fähigkeiten ist es, das ihn dem Weltlichen ein Stück enthebt, eigentlich erst zum wirklichen Präsidenten macht, eine erhabenes Etwas, das außerhalb des "West Wing" überhaupt nicht vom normalen, medial erzeugten präsidialen Rest zu unterscheiden ist - das wirklich Präsidentenhafte enthüllt sich nur den engsten Mitarbeitern und durch ihre Wahrnehmung natürlich auch den Zusachauern.

"The West Wing" also schlägt den Präsidenten vor, dem es in die Wiege gelegt worden ist, einen Berufenen, der die Last auf sich genommen hat, weil er - vielleicht als einziger - wirklich dazu in der Lage ist. Die Mechanik des Weißen Hauses hilft ihm, Präsident zu sein - sie kann ihn nicht dazu machen.

Moore fährt gehörigen Aufwand auf, um uns zu überzeugen, dass der Präsident weit schlechter und schlichter ist als das Bild, das die Medien zeigen - in "The West Wing" reichen stille Momente der Bewunderung der "Staff", an denen wir teilhaben dürfen, um uns zu überzeugen, dass der Präsident weit besser ist als das Bild, dass im Land durch die Medien ankommt. Und das gerade jene anderen Protagonisten der Serie in so aufreibender Arbeit an das des wahren Präsidenten heranführen müssen. Was für ein schöner Trick.

Während der Mooresche Ansatz bei aller Empörung über die Realität ein wenig beruhigend ist - er entzaubert die Macht, macht sie berechenbar - ist der von "The West Wing" erhaben, aber auch deprimierend: Einen solchen "geborenen" Präsidenten wird es nicht geben, und wenn es ihn gibt, wird er nicht Präsident werden. Die Person, die schon, bevor sie die Macht hat, die entsprechende Persönlichkeit bereithält, ist ein momarchistischer Mythos, ironisch, dass dem gerade der Erbfolger George Bush II als Gegenbild des maximal ohnmächtigen (im beschrieben Sinne) gegenübersteht.

Ein tragisches Verhältnis von Fiktion und Realität, möchte man meinen.

Zum zweiten: Beide Filme basieren auf ihre Weise auf dem schwer zu verstehenden Missverhältnis zwischen der Menschlichkeit jedes Mächtigen und der Macht, die ihm sein Amt, seine Stellung verleiht.

Wie kann einem einzelnen Menschen durch eine Wahl ein solcher Einfluss auf Millionen eingeräumt werden? Wie kann er, nachdem diese Macht in ihn geflossen ist, noch ein herkömmlicher Mensch sein? Wie ist die Diskrepanz zwischen der Zeit am Tag, zu der ein Präsident das Schicksal ganzer Nationen entscheidet, und der, zu der er sich mit dem Golfspiel oder dem Betrachten von Sportübertragungen beschäftigt, begreifbar? Wie kann sich ein solcher Mensch überhaupt noch für Sport begeistern? Muss die Macht ihn nicht verändern, dem normal-menschlichen entheben?

Michael Moore beantwortet diese Frage, in dem er nachzuweisen Versucht, dass das "Erhabene" der Macht im Mächtigen selbst keinen Raum hat, dass er für dieses Erhabene kein Bewusstsein hat, dass er die Verantwortung Macht, die ihm gegeben ist, nicht empfindet.

Daher die Szenen beim Golfspiel, auf der Farm, etc.

Er zeigt, dass er die Macht eim Gegenteil schamlos zu seinem Vorteil nutzt, wie er alles zu seinem Vorteil nutzt, dass die Position als Oberkommandierender der schrecklichsten Streitmacht der Welt für ihn also keine andere moralische Dimension hat als etwa der Job als Chef einer maroden Ölfirma: Er versucht für sich und seine Kumpels rauszuholen, was rauszuholen ist. Das ist, wenn es stimmt, schlimm, aber andererseits erfreulich pragmatisch: Ideologische Verblendung, Hitlereske Verbrechen aus Leidenschaft oder Weltbeherrschungsfantasien unterstellt Moore ihm nicht. Es hat etwas merkantil-dümmliches, nichts irrational-ideologisches. Der Mann wird aufhören, Länder zu bombardieren, wenn es sich für ihn finanziell nicht mehr lohnt. Und konsequenterweise bleiben im Film Bushs irrational-ideologischen Seiten, sowohl sein Erweckungs-Christentum als auch die neo-konservative Doktrin seines Beraters Wolfowitz, außen vor. Er zeigt Bush eben nicht als Machtmenschen, sondern als Menschen, der garnicht begreift, was Macht ist, und sie eben darum umso ungehemmter einsetzt: Ein Krieg ist für ihn nichts anderes als ein cleverer Geschäftsdeal.

Die Frage, wie normale Menschen mit der Macht, die auf sie gefallen ist, umgehen, ist auch eine der wichtigsten dramaturgischen Triebfedern von "The West Wing". Denn ein Mensch verändert sich nicht im Inneren von dem Moment der Präsidentenwahl an, er bleibt, was er schon vorher war. Seine Wirkung verändert sich. Und deswegen können eben nur besondere Menschen wie Jed Bartlett, die schon vorher "Präsidentenhaft" gewesen sind, diese Rolle wahrhaft einnehmen, denen also schon immer etwas Übermenschliches anhaftete, wie man es von ihm annehmen muss und soll. Genug wird angedeutet: Uralter Ostküstenadel aus Revolutionszeiten, Nobelpreisträger, Wirtschaftsprofessor, ein wandelndes Lexikon und, immer wenn es drauf ankommt, auf den Punkt informiert und verblüffend kompetent. Nicht, dass nicht gezeigt würde, woher ein großer Teil dieser Kompetenz stammt, nämlich aus Briefings, aus dem ihn umgebenden Apparat, aber ein Rest bleibt, der auch immer wieder seine "Staff" erstaunt. Und gerade das Erstaunen und die Ehrfurcht dieser Vollprofis, die ja eigentlich genau wissen müssen, wie dieser Präsident funktioniert, vor ihm und seinen geistigen und moralischen Fähigkeiten ist es, das ihn dem Weltlichen ein Stück enthebt, eigentlich erst zum wirklichen Präsidenten macht, eine erhabenes Etwas, das außerhalb des "West Wing" überhaupt nicht vom normalen, medial erzeugten präsidialen Rest zu unterscheiden ist - das wirklich Präsidentenhafte enthüllt sich nur den engsten Mitarbeitern und durch ihre Wahrnehmung natürlich auch den Zusachauern.

"The West Wing" also schlägt den Präsidenten vor, dem es in die Wiege gelegt worden ist, einen Berufenen, der die Last auf sich genommen hat, weil er - vielleicht als einziger - wirklich dazu in der Lage ist. Die Mechanik des Weißen Hauses hilft ihm, Präsident zu sein - sie kann ihn nicht dazu machen.

Moore fährt gehörigen Aufwand auf, um uns zu überzeugen, dass der Präsident weit schlechter und schlichter ist als das Bild, das die Medien zeigen - in "The West Wing" reichen stille Momente der Bewunderung der "Staff", an denen wir teilhaben dürfen, um uns zu überzeugen, dass der Präsident weit besser ist als das Bild, dass im Land durch die Medien ankommt. Und das gerade jene anderen Protagonisten der Serie in so aufreibender Arbeit an das des wahren Präsidenten heranführen müssen. Was für ein schöner Trick.

Während der Mooresche Ansatz bei aller Empörung über die Realität ein wenig beruhigend ist - er entzaubert die Macht, macht sie berechenbar - ist der von "The West Wing" erhaben, aber auch deprimierend: Einen solchen "geborenen" Präsidenten wird es nicht geben, und wenn es ihn gibt, wird er nicht Präsident werden. Die Person, die schon, bevor sie die Macht hat, die entsprechende Persönlichkeit bereithält, ist ein momarchistischer Mythos, ironisch, dass dem gerade der Erbfolger George Bush II als Gegenbild des maximal ohnmächtigen (im beschrieben Sinne) gegenübersteht.

bähr - am Montag, 9. August 2004, 01:08 - Rubrik: things i never told you

"Le cercle rouge" ist genau das Stück antipsychologischen Erzählens, das ich mir versprochen habe, und das Meisterwerk, das M. mir versprochen hat. Ein Film der so filmisch ist, wie Film nur sein kann. In dem alles erfundener, gestalteter Raum ist und doch überwältigend glaubwürdig in seiner Gegenwart. Vielleicht war ich zu jung, als ich die ersten Melville-Filme gesehen habe. An so eine Meisterschaft kann ich mich nicht erinnern, nur an gute kalt-traurige Krimis. "Bob le flambeur", den ich kürzlich wegen "The Good Thief" zum ersten Mal gesehen habe, war auch sehr gut. Aber etwas anders. Mit welchem Film genau hat eigentlich diese Reihe über lebende Tote begonnen? Danke M.!

Svenson - am Sonntag, 8. August 2004, 22:28 - Rubrik: Der Tod bei der Arbeit

Vor ein paar Monaten fiel mir eine alte Ausgabe, 12/1988, der Wiener Filmzeitschrift "Filmlogbuch" in die Hände. Von der hatte ich noch nichts gehört, aber bekannte Namen wie Alexander Horwath und Reinhard Jud machten mich neugierig, vor allem aber ein Artikel "Fast and furious" über die von Roger Corman produzierten Filme von Jonathan Demme, Jonathan Kaplan, Paul Bartel etc. Oft gehört und gelesen, nie vertieft: Viele namhafte Regisseure haben bei Roger Corman angefangen (vielleicht steht ja was darüber in Easy Riders, Raging Bulls, das ich angefangen habe zu lesen, bis mich die vielen Bettgeschichten etwas ermüdet haben - mal weiterlesen.) Schöner Artikel und informativ und ungeheuer viele der genannten Filme kannte ich nicht, von etlichen hatte ich noch nicht mal gehört. Ich las unter anderem also dies: "1973 kam auch Jonathan Kaplan bei MGM unter Vertrag. THE SLAMS war der erste einer Reihe sehr gewalttätiger Filme, die Kaplan in weiterer Folge für verschiedene Studios inszenieren sollte. Unter ihnen AIP's TRUCK TURNER, 1974, geschrieben für Darsteller wie Robert Mitchum, Ernest Borgnine oder Lee Marvin, im Endeffekt aber dann ein blaxploitation movie mit Isaac Hayes in der Hauptrolle. Corman: 'TRUCK TURNER bereitete mir bis heute den größten Spaß. Ich weiß, es ist ein ziemlich rauher Film. Ich habe ihn erst vo ein paar Wochen wiedergesehen und dachte, oh mein Gott, was für ein Film. Doch zu der Zeit, als er rauskam, war das etwas Anderes. Er entstand im Kontext zu SHAFT, SLAUGHTER oder HITMAN. Damals sagte man, oh, heute sehen wir uns einen black exploitation Film an und man wußte, daß da eine Reihe gewalttätiger Szenen auf einen warteten. Heutzutage sind sie vielleicht etwas schockierend, aber damals haben wir uns kaputtgelacht.'"

Und dann steht da bei WOM ein Film "Isaac Hayes - Chicago Poker" rum. Und siehe da: Es ist "Truck Turner". Schlecht ausgestattet, aber billig. Also mitgenommen. Und jetzt der Clou: Corman hat Recht. Der Film macht größten Spaß und hält einige der wunderschöne Kuriositäten parat. Nur ein Beispiel. Zu dem Begräbnis eines sadistischen Zuhälters, kommen die anderen Zuhälter der Gegend um Abschied zu nehmen. Es handelt sich ausnahmslos um grellbunt angezogene, mit auffälligen Hüten versehene Paradiesvögel. Der tollste ist Yaphet Kotto mit weißem Mantel und blaulila Schlapphut. Jeder verabschiedet sich nun unter den skeptischen Blicken des ängstlichen Priesters individuell von dem Toten. Einer streut ihm dabei sogar liebevoll weißes Pulver auf den Handrücken. Dabei wechselt die Perspektive zwischen Blick ins und aus dem Grab. Als letzter ist Yaphet Kotto dran und der spuckt uns einen dicken Rotz ins Grab und auf den Bildschirm.

Bis zur Hälfte ist "Truck Turner" ein einigermaßen konventioneller Actioner, danach aber breitet sich eine schöne fiebrige, hitzige Stimmung aus, die auch zu den besagten Härten führt. Auf jeden Fall ist der Film ein großer Spaß und die Musik von Isaac Hayes supercool.

Truck Turner bedeutet übrigens nicht sowas wie Lastwagenwender (hab' ich seit Lektüre des Artikels bis zur Filmsichtung halb unbewusst gedacht), sondern ist natürlich ein Name.

Und dann steht da bei WOM ein Film "Isaac Hayes - Chicago Poker" rum. Und siehe da: Es ist "Truck Turner". Schlecht ausgestattet, aber billig. Also mitgenommen. Und jetzt der Clou: Corman hat Recht. Der Film macht größten Spaß und hält einige der wunderschöne Kuriositäten parat. Nur ein Beispiel. Zu dem Begräbnis eines sadistischen Zuhälters, kommen die anderen Zuhälter der Gegend um Abschied zu nehmen. Es handelt sich ausnahmslos um grellbunt angezogene, mit auffälligen Hüten versehene Paradiesvögel. Der tollste ist Yaphet Kotto mit weißem Mantel und blaulila Schlapphut. Jeder verabschiedet sich nun unter den skeptischen Blicken des ängstlichen Priesters individuell von dem Toten. Einer streut ihm dabei sogar liebevoll weißes Pulver auf den Handrücken. Dabei wechselt die Perspektive zwischen Blick ins und aus dem Grab. Als letzter ist Yaphet Kotto dran und der spuckt uns einen dicken Rotz ins Grab und auf den Bildschirm.

Bis zur Hälfte ist "Truck Turner" ein einigermaßen konventioneller Actioner, danach aber breitet sich eine schöne fiebrige, hitzige Stimmung aus, die auch zu den besagten Härten führt. Auf jeden Fall ist der Film ein großer Spaß und die Musik von Isaac Hayes supercool.

Truck Turner bedeutet übrigens nicht sowas wie Lastwagenwender (hab' ich seit Lektüre des Artikels bis zur Filmsichtung halb unbewusst gedacht), sondern ist natürlich ein Name.

Svenson - am Sonntag, 8. August 2004, 21:46 - Rubrik: It's only DVD but I like it

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es ist tatsächlich so, wie ich's allenthalben gelesen habe, aber nicht glauben konnte. Der Film ist nix. Als Ansammlung von unterschiedlich gelungenen Gags geht er durch. Als Gesamtentwurf dagegen produziert er Ratlosigkeit. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang die Reaktion einer Freundin aufschlussreich. Sie wusste vorher nicht, dass es sich um einen Coen-Film handelte. Sie erzählte mir, sie habe die ganze Zeit gedacht, hier werde mit untauglichen Mitteln der Coen-Stil imitiert. Als sich ihr erst am Ende die tatsächliche Autorenschaft der Brüder entdeckt habe, sei sie sehr erschrocken gewesen. "Ladykillers" sieht auch tatsächlich auf den ersten Blick aus wie ein Coen-Film. Die satten Farben. Die dichten Oberflächen, die schon beim ersten Hinsehen scheinbar eine Geschichte erzählen. Die Stilisierungen, die deshalb meistens so wirksam sind, weil sie sich aus einem tiefen Verständnis des Funktionierens von Situationen speisen. Häufig sind es in ihren Filmen mindestens zwei Themen oder Strukturen, die sich verschränken, konterkarieren, ergänzen, deren Aufeinandertreffen auf jeden Fall Funken erzeugt. An den Komödien ist das am deutlichsten zu sehen. In "Raising Arizona" ist es die Kombination aus den Komplexen Verbrechen/Strafverfolgung und Familie, die die Komödie anheizen und ihr einen gewissen Wahnsinn verleihen. In The Big Lebowski gehen der Wunsch nach totalem Stillstand und der Chandlersche L.A.-Private-Eye-Krimi eine Liebesehe ein. (Auch in "Ladykillers" gibt es einen Hinweis auf Chandler. Der Spruch "Re-elect Sheriff Wyner, because he is too old to go to work." auf einem Plaket im Sheriffbüro stammt aus "Die Tote im See". Dort lautet er - in der Übersetzung - "Achtung Wähler! Behaltet Jim Patton als Sheriff! Zum Arbeiten ist er zu alt!")

Diese Doppelbödigkeit geht "Ladykillers" leider ab. Die einzige strukturierende Idee scheint "Südstaaten!" zu sein. Die hat ja in Verbindung mit der "Odyssee" bei "O Brother, Where Art Thou?" auch blendend geklappt - auf sich allein gestellt hängt sie in der Luft.

Das liegt vor allem an der etwas lustlosen Handlungsführung, die selbst kein Thema entwickelt. Dabei orientiert sie sich recht genau an dem Original, distanziert sich aber genau in dem Punkt davon, wo größere Nähe von Vorteil gewesen wäre. So ist die Verbrechergemeinschaft in jeder Hinsicht heterogen. Alle werden von Anfang an als Typen gezeichnet, die weniger als nichts miteinander zu tun haben. Jeder hat seine Macke und seine extremen äußerlichen Merkmale. Keine Chance mehr ihn gegen die Gruppe abzusetzen und zu konturieren, er steht von vornherein allein. Damit steht dann aber auch fast jeder Gag allein und beziehungslos in der Gegend herum und ist allein auf seine Qualität angewiesen. Und die ist wie gesagt unterschiedlich. Und auch den Wahnsinn streift "Ladykillers" selten. Nie ein Moment in dem den Protagonisten völlig die Kontrolle entgleitet und - noch schlimmer - nie der verzweifelte, meist vergebliche Versuch, sie wiederzuerlangen.

Schade um Tom Hanks, dessen Performance ein wenig verschenkt erscheint. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube die Richtung stimmt nicht und damit wahrscheinlich die Besetzung. Verschlagenheit, die sich mit Liebenswürdigkeit tarnt (Alec Guinness), ist amüsanter und wirkungsvoller als Liebenswürdigkeit, der Verschlagenheit unterlegt ist (Hanks). Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Kein Quatsch ist, dass ich J.K. Simmons sehr gut fand (war schon als Chefredakteur in Spiderman 1+2 spitze). Als Garth Pancake verleiht er "Ladykillers" seine besten Momente, indem er völlig aussichtslos versucht, Würde zu bewahren. Da atmet der Film für kurze Momente echte Komödie.

Diese Doppelbödigkeit geht "Ladykillers" leider ab. Die einzige strukturierende Idee scheint "Südstaaten!" zu sein. Die hat ja in Verbindung mit der "Odyssee" bei "O Brother, Where Art Thou?" auch blendend geklappt - auf sich allein gestellt hängt sie in der Luft.

Das liegt vor allem an der etwas lustlosen Handlungsführung, die selbst kein Thema entwickelt. Dabei orientiert sie sich recht genau an dem Original, distanziert sich aber genau in dem Punkt davon, wo größere Nähe von Vorteil gewesen wäre. So ist die Verbrechergemeinschaft in jeder Hinsicht heterogen. Alle werden von Anfang an als Typen gezeichnet, die weniger als nichts miteinander zu tun haben. Jeder hat seine Macke und seine extremen äußerlichen Merkmale. Keine Chance mehr ihn gegen die Gruppe abzusetzen und zu konturieren, er steht von vornherein allein. Damit steht dann aber auch fast jeder Gag allein und beziehungslos in der Gegend herum und ist allein auf seine Qualität angewiesen. Und die ist wie gesagt unterschiedlich. Und auch den Wahnsinn streift "Ladykillers" selten. Nie ein Moment in dem den Protagonisten völlig die Kontrolle entgleitet und - noch schlimmer - nie der verzweifelte, meist vergebliche Versuch, sie wiederzuerlangen.

Schade um Tom Hanks, dessen Performance ein wenig verschenkt erscheint. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube die Richtung stimmt nicht und damit wahrscheinlich die Besetzung. Verschlagenheit, die sich mit Liebenswürdigkeit tarnt (Alec Guinness), ist amüsanter und wirkungsvoller als Liebenswürdigkeit, der Verschlagenheit unterlegt ist (Hanks). Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Kein Quatsch ist, dass ich J.K. Simmons sehr gut fand (war schon als Chefredakteur in Spiderman 1+2 spitze). Als Garth Pancake verleiht er "Ladykillers" seine besten Momente, indem er völlig aussichtslos versucht, Würde zu bewahren. Da atmet der Film für kurze Momente echte Komödie.

Svenson - am Sonntag, 8. August 2004, 20:49 - Rubrik: vorher - nachher