Die Mutter des gefallenen Soldaten, die am Ende des Films Washington besucht, sagt, sinngemäß: "Sie denken, sie wüssten bescheid, aber sie wissen es nicht!" Wie so viele Zeugen, die Michael Moore auftreten lässt, könnte auch dieser Satz von ihm selber stammen, gerade dieser Satz, denn er steht für Moores größtes Leiden, das Leiden an der Unwissenheit des Volkes, das den mächtigsten Mann der Welt wählt. Des betrogenen Volkes. Und wenn er am Ende aufruft "Do something", dann ist das die Maxime, der dieser Film entsprungen ist. Das ist kein Dokumentarfilm, das ist das, was Micheal Moore mit den Mitteln, die ihm gegeben sind, und das sind die der Dokumentation und der Montage, gegen George W. Bush und seine Camarilla tun kann. Er bildet keine Realität ab, er konstruiert sich seine eigene, die einiges mit dem, was wirklich ist, zu tun haben mag. Mehr zumindest, als das, was dem Durchschnittsamerikaner als Realität vorgesetzt wird. Die Moore'sche Realität ist zweifellos besessen, er ist polemisch, möglicherweise lügt er beizeiten, aber er hat sein Ziel immer vor Augen. Ich folgte ihm nicht bis zu diesem Ziel, aber ich folgte ihm zwei Drittel der Strecke, und das ist mehr als genug. Seine Argumente hätte Moore auch weniger spekulativ, mit weniger Entertainment, seriöser, wenn man so möchte, formulieren können - doch dann hätte er sein Ziel nicht erreicht, dass eben nicht nur ein kinematografisches, sondern ein gesellschaftliches ist. Er hätte die Massen nicht erreicht, an deren Unaugeklärtheit er so leidet.

Wenn der normale Künstler auf die Frage "Wollen Sie mir Ihrer Kunst die Welt verändern" herkömmlich mit "Nein" antwortet, Moore will es garantiert. Und da heiligt für ihn der Zweck die Mittel. Dass er eine ähnliche pauschalierte Angstmache, wie er sie der US-Administration vorwirft, den Saudis gegenüber betreibt, bleibt da wie so vieles Unsauberes oder fragwürdig Detektivisches ein Nebeneffekt. Und das kann es auch.

Denn eins kann man diesem Film nicht hoch genug anrechnen: Die Beziehung zwischen dem politischen Handeln einzelner und dem Leiden von Tausenden und Millionen, das daraus erwächst, aufzuzeigen. Dieses unfassbare Missverhältnis, dass zwischen den wie auch immer motivierten Entscheidungen Einzelner und dem Untergang ganzer Generationen besteht, und das sonst im Kino nur durch die Dämonisierung dieser Einzelnen aufgefangen werden kann. Und wenn er am Ende an die Verantwortung der Herrschenden gegenüber den Kindern des Vaterlandes, die es zu Soldaten macht, erinnert, ist er ganz bei sich und ganz glaubwürdig. Und natürlich ganz patriotischer Amerikaner.

Wenn der normale Künstler auf die Frage "Wollen Sie mir Ihrer Kunst die Welt verändern" herkömmlich mit "Nein" antwortet, Moore will es garantiert. Und da heiligt für ihn der Zweck die Mittel. Dass er eine ähnliche pauschalierte Angstmache, wie er sie der US-Administration vorwirft, den Saudis gegenüber betreibt, bleibt da wie so vieles Unsauberes oder fragwürdig Detektivisches ein Nebeneffekt. Und das kann es auch.

Denn eins kann man diesem Film nicht hoch genug anrechnen: Die Beziehung zwischen dem politischen Handeln einzelner und dem Leiden von Tausenden und Millionen, das daraus erwächst, aufzuzeigen. Dieses unfassbare Missverhältnis, dass zwischen den wie auch immer motivierten Entscheidungen Einzelner und dem Untergang ganzer Generationen besteht, und das sonst im Kino nur durch die Dämonisierung dieser Einzelnen aufgefangen werden kann. Und wenn er am Ende an die Verantwortung der Herrschenden gegenüber den Kindern des Vaterlandes, die es zu Soldaten macht, erinnert, ist er ganz bei sich und ganz glaubwürdig. Und natürlich ganz patriotischer Amerikaner.

bähr - am Samstag, 7. August 2004, 01:38 - Rubrik: vorher - nachher

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein kleiner Fernsehtipp: Heute, 03.08., laufen auf 3Sat um 22.25 Uhr Kurzfilme von John Smith. Die lohnen sich unbedingt. Insbesondere "The Girl Chewing Gum" ist ein kleines Meisterwerk. Zwar speist sich alles aus einer zentralen Idee, aber der Film ist zum Glück nicht erschöpft, wenn man sie einmal begriffen hat. Ich muss zugeben beim ersten Mal sehen, darauf hereingefallen zu sein und den Trick erst nach einer Weile durchschaut zu haben. Aber wahrscheinlich soll das gar kein Trick sein und es gibt gar nix zu durchschauen, lediglich eine brilliante Idee zu bewundern. Egal - der Wirkung tut das so oder so keinen Abbruch. Um was für eine Idee es sich handelt, muss ich ja hier nicht verraten. Wenn man's sieht, weiß man ja ohnehin schnell Bescheid, oder lässt sich an der Nase herumführen.

Svenson - am Dienstag, 3. August 2004, 15:13 - Rubrik: things i never told you

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Sunshine State" auf DVD gesehen. Soweit ist es schon, dass auch ein neuer (2002) Film von John Sayles den Weg ins Kino nicht mehr findet. Das ist umso bestürzender, wenn er so gut ist wie dieser. Aber auch Woody Allen hat keine Garantie mehr (Hollywood Ending, tatsächlich kein besonders guter Film, aber trotzdem. Und er hat immerhin mindestens einen denkwürdigen Satz. Woody Allens Sohn hat sich in HE von allen bürgerlichen Wertvorstellungen verabschiedet und besteht darauf, "Scumbag" genannt zu werden. Das ist für Woody Allen natürlich zunächst unvorstellbar und auch unmöglich, aber als dann die zögerliche aber zärtliche Annäherung geschafft ist, sagt er: "I love you Scumbag".) Und Cronenbergs "Spider" stand ja auch auf der Kippe. Bei David Mamet wird man in Zukunft vielleicht mit jedem zweiten rechnen können. (Derweil kann man sich ja monatlich "House of Games" auf DVD ansehen.) Während ich gerade zum ersten Mal "A Beautiful Mind" sehe, mich gut unterhalte und trotzdem immer denke: alles Show, kommt die erste Vorstellung der Spieltheorie. Eine hübsche Blondine steht im Raum, ein paar Freundinnen um sie geschart (die sollen als nicht so hübsch gelten, stimmt aber nicht, tut allerdings der Szene auch keinen Abbruch.) Da kommt John Nash/Russell Crowe der Gedanke, dass - stürzen sich jetzt alle auf die Blondine - sie sich nur gegenseitig blockieren und andererseits anschließend auch bei den zunächst verschmähten, jetzt beleidigten Freundinnen keinen Erfolg mehr haben. Wendeten sie sich allerdings gleich den Freundinnen zu, kämen alle zum Erfolg. Schön, wie im Zuge dieses Gedanken jeweils die überflüssigen Teilnehmer zerplatzen, noch schöner Crowes Gesicht, wenn er sagt: "That's the only way we all could get laid" und am schönsten das verdutzt-beleidigte Gesicht der Blondine, wenn keiner ihr Aufmerksamkeit zollt. Bei der Freude darüber musste ich also wieder an Sunshine State denken - und darum muss "A Beautiful Mind" jetzt ein paar Minuten auf Eis liegen.

Das ist jetzt, wenn ich richtig zählen kann der fünfte Film, in dem Sayles den Versuch unternimmt, innerhalb einer mehr oder weniger eng umrissenen historischen oder beispielhaften Situation, die komplexen Beziehungen und vor allem Machtstrukturen , in denen die Beteiligten zueinander gefangen sind, auszubreiten. Und es ist der fünfte Film, in dem ihm das glänzend gelingt. In Florida, dem "Sunshine State", versucht eine mächtige Invetorengruppe, ein zusammenhängendes Areal günstig zu erwerben, um dort eine Profit versprechende Luxussiedlung zu errichten. Dazu müssen auf verschiedene Weise die Eigentümer ausgetrickst werden und die örtlichen Behörden gefügig gemacht werden. Pikant ist zudem, dass es sich bei Lincoln Beach - so der Name - um eine Gegend handelte, die zu Zeiten der Rassentrennung vollständig von Schwarzen aufgekauft worden war.

Wie schon in "City of Hope" und "Lone Star" wählt Sayles einen politischen Ansatz. Die Figuren sind an das zentrale Problem, vielleicht sogar Anliegen, gekoppelt. Daraus entwickelt Sayles ihre Geschichten. Da er aber auch dem Ort des Geschehens zentrale Bedeutung zuweist und ihn auch höchst sinnlich darzustellen weiß, sind die Figuren im wahrsten Sine des Wortes geerdet. Und damit sehr glaubwürdig, denn sie werden nicht zu Beweisen einer These gemacht, sondern sind Menschen, die irgendwie eine Aktie im Spiel haben.

Man muss sich immer wieder neu auf einen Film von John Sayles einstellen. Diese spezifische Art zu erzählen ist nämlich einzigartig. Verglichen mit anderen Multi-Personen-Dramen (Altman, Anderson), ist es ihm weder um Geschwindigkeit, noch um eine höhere menschliche Wahrheit zu tun und sie sind auch zu keinem Zeitpunkt zynisch (nicht dass zynisch schlecht wäre, sie sind es nur nicht.) Es geht halt um Menschen und wie sie zusammen leben. Ein Happy End ist da natürlich weder sicher noch ausgeschlossen (oder ein Ende fehlt ganz wie am erschütternden Schluss von "Limbo".) So kann man vielleicht einen Moment lang ungeduldig werden, man wird nämlich nicht gleich mit Brillianz geködert. Wenn einem allerdings der frische Wind seiner Filme (hier ist es die Atlantikbrise) erstmal den Schleim aus dem Schädel gepustet hat, dann ist der Geist frei für zwei aufregende wirklichkeitsgesättigte Stunden.

Das ist jetzt, wenn ich richtig zählen kann der fünfte Film, in dem Sayles den Versuch unternimmt, innerhalb einer mehr oder weniger eng umrissenen historischen oder beispielhaften Situation, die komplexen Beziehungen und vor allem Machtstrukturen , in denen die Beteiligten zueinander gefangen sind, auszubreiten. Und es ist der fünfte Film, in dem ihm das glänzend gelingt. In Florida, dem "Sunshine State", versucht eine mächtige Invetorengruppe, ein zusammenhängendes Areal günstig zu erwerben, um dort eine Profit versprechende Luxussiedlung zu errichten. Dazu müssen auf verschiedene Weise die Eigentümer ausgetrickst werden und die örtlichen Behörden gefügig gemacht werden. Pikant ist zudem, dass es sich bei Lincoln Beach - so der Name - um eine Gegend handelte, die zu Zeiten der Rassentrennung vollständig von Schwarzen aufgekauft worden war.

Wie schon in "City of Hope" und "Lone Star" wählt Sayles einen politischen Ansatz. Die Figuren sind an das zentrale Problem, vielleicht sogar Anliegen, gekoppelt. Daraus entwickelt Sayles ihre Geschichten. Da er aber auch dem Ort des Geschehens zentrale Bedeutung zuweist und ihn auch höchst sinnlich darzustellen weiß, sind die Figuren im wahrsten Sine des Wortes geerdet. Und damit sehr glaubwürdig, denn sie werden nicht zu Beweisen einer These gemacht, sondern sind Menschen, die irgendwie eine Aktie im Spiel haben.

Man muss sich immer wieder neu auf einen Film von John Sayles einstellen. Diese spezifische Art zu erzählen ist nämlich einzigartig. Verglichen mit anderen Multi-Personen-Dramen (Altman, Anderson), ist es ihm weder um Geschwindigkeit, noch um eine höhere menschliche Wahrheit zu tun und sie sind auch zu keinem Zeitpunkt zynisch (nicht dass zynisch schlecht wäre, sie sind es nur nicht.) Es geht halt um Menschen und wie sie zusammen leben. Ein Happy End ist da natürlich weder sicher noch ausgeschlossen (oder ein Ende fehlt ganz wie am erschütternden Schluss von "Limbo".) So kann man vielleicht einen Moment lang ungeduldig werden, man wird nämlich nicht gleich mit Brillianz geködert. Wenn einem allerdings der frische Wind seiner Filme (hier ist es die Atlantikbrise) erstmal den Schleim aus dem Schädel gepustet hat, dann ist der Geist frei für zwei aufregende wirklichkeitsgesättigte Stunden.

Svenson - am Samstag, 31. Juli 2004, 22:22 - Rubrik: It's only DVD but I like it

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gestern endlich "Streets of Fire" gesehen. Außer dass da eine Gruppe unterwegs war, um irgendwas zu machen, und Amy Madigan eine hässliche Frisur hat und (auf Deutsch) ungeheuer prollig daherredet, nichts erinnert. Aber das ist gut so, denn ich bin sicher, dass es mir damals, beim ersten Sehen, nicht gefallen haben kann. Am Ende hätte ich ihm keine zweite Chance gegeben.

Zu treibender 80er-Rockmusik (da kenn' ich mich nicht so aus, darum keine bessere Beschreibung) liest man nacheinander: "Streets of Fire", "A Rock&Roll Fable", "Another Time, Another Place". Daran kann man und soll man das Folgende messen. Und das erste Versprechen wird sofort eingelöst. Das schwarze Bild wird gleichsam weggehobelt (diese Technik bleibt ständiges und häufiges Stilelement) und auf nassem Asphalt züngeln Farben wie Flammen, ein abstraktes Bild, das erst durch einen Kameraschwenk aufgelöst wird. Es handelt sich um die Leuchtreklame einer Konzerthalle, in die gerade die Besucher für ein Ellen-Aim-Konzert strömen. Die Atmosphäre ist aufgeregt bis aufgeladen, dieses Konzert ist das ganz große Ding, denn Ellen Aim kommt aus der Gegend und hat es zum Star gebracht (erfährt man aber alles erst später). Im Verlauf dieses Konzerts wird Ellen (Diane Lane) von einer Bande Fifties-Rocker mit starkem Fetisch-Einschlag unter der Führung von Raven (Willem Dafoe) scheinbar ohne weiteren Grund entführt. ("I just get excited around beautiful girls", was durchaus doppeldeutig zu verstehen ist, denn einmal mit der zumal gefesselten Ellen allein, strahlt Raven alles andere als sexuelle Gier aus, das sollen wohl eher die Kumpels denken.) Eine junge Frau, Reva (Deborah van Valkenburgh), weiß, was zu tun ist, und ruft ihren Bruder Tom Cody an, einen Ex-Soldaten, der mal mit Ellen liiert war. Der kommt auch sofort, schlägt ein paar Arschlöcher, die in Revas Bar Stunk machen zusammen, ruiniert dabei das Schaufenster und sorgt so für den ersten Knaller-Dialog. Er zeigt auf das Auto der Arschlöcher und fragt: "What about your new car?" Reva: "You can sell it and buy me a new window." Eigentumsdelikte werden auch in der Folgezeit keine Strafverfolgung nach sich ziehen, denn in Another Time & Place ist die Polizei entweder hoffnungslos unterlegen oder korrupt und desinteressiert. Cody lernt als nächstes den Manager und augenblicklichen Geliebten von Ellen kennen, Billy Fish (Rick Moranis), einen ständig herumschnauzenden schmächtigen Nerd im Karo-Anzug, und nimmt für 10,000 $ den Auftrag an Ellen zu suchen. Das Verhältnis zwischen Tom und Billy respektvoll zu nennen, wäre falsch. Auf einer Wellenlänge ist Tom eher mit McCoy (Amy Madigan), einer Ex-Soldatin, die gerade im Zuge einer unter normalen Umständen harmlosen Streiterei einen Barkeeper (Bill Paxton) niedergeschlagen hat und, bevor sie sich selbständig aus der Bar bedient, Tom noch fragt, was er trinken wolle. "I've always been a Tequila man." Gesagt, getan, Alkohol und Schläge, man versteht sich und es ist schnell abgemacht, dass McCoy bei der Suche nach Ellen behilflich ist. Die ist, wie jeder weiß, im "Battery", dem Veranstaltungszentrum, das Raven und seiner Gang als regelmäßiger Aufenthaltsort dient. Befreiung gelingt, Reunion der Liebenden Tom und Ellen, Ravens Rache folgt, Polizei will nicht oder kann nicht eingreifen ("Well, my plan went to shit"), delegiert die Initiative an Tom ("Let's see how you do. Kick his ass!"), Showdown, Sieg der Guten, Niederlage der Liebe, Unhappy Ending vor dem Hintergrund eines weiteren Ellen-Aim-Konzerts, die mit dem Song, den sie singt, während Tom sie verlässt, schon dessen Abgang betrauert.

Wäre das alles, "Streets of Fire" wäre nicht mehr und nicht weniger als ein stinknormaler Exploitation-Reißer. Schnell, kaltschnäuzig, einfache Motivationen, kondensierte Dialoge, harte Action. Kohärenz der Story ist auch nicht der Kitt der diesen Film zusammenhält, es ist vielmehr Stil. Wenn Jesse in "Before Sunset" sagt, er wolle ein Buch schreiben, dessen Handlung nur die Dauer eines Rocksongs habe, meint er sicher nicht etwas wie "Streets of Fire" (ist ja auch kein Buch), aber die Beschreibung liegt nahe dran. Um diesen Gedanken ein wenig zu verfolgen: Man hört wie schon beschrieben am Anfang Rockmusik, dann reißt das Bild auf, man bekommt ein Konzert zu sehen und am Ende steht wieder ein Konzert. Und innerhalb der Konzerte bilden auch der Auftritt des bösen Raven und der Abgang des guten Tom eine Klammer, sie sind nahezu identisch gestaltet. Jeweils kommentieren die von Ellen gesungenen Songs die Handlung. Im ersten heißt es We're going fast nowhere, im letzten geht es darum, wie schnell alles vorbei ist, die Jugend, die Liebe. Sieht man das als Bild, dann heißt das doch wohl nix anderes, als dass der Kern eines Rocksongs die Geschwindigkeit, die Liebe, besser: Boy meets girl, und die Vergänglichkeit stecken.

Und so inszeniert Walter Hill seinen grandiosen Film denn auch. Es ist ihm tatsächlich ernst mit seiner Rock&Roll Fable. Er sucht immer nach extremen Oppositionen, die er in prächtige Farbbilder bannen kann. Streets of Fire ist z.B. als zentrale Metapher häufig visuell präsent. Die Straßen sind immer nass, aber auch so heiß, dass es ständig dampft. Und wenn das brennende Benzin aus den zerschossenen Motorradtanks die Straße benetzt, dann hilft auch kein strömender Regen, um dieses Feuer zu löschen. Hier kämpfen Elemente. Und zwar ständig. Und wo das Leben ein einziger Kampf ist, kann die Liebe nur Traum oder Atempause sein. Mann und Frau können nur miteinander auskommen , wenn sie beide Krieger sind (Tom und McCoy), dann verliert die Frau aber ihre weiblichen Attribute, oder wenn der Mann seine männlichen Attribute verliert (Billy &Ellen). Das hat dann aber mit Leidenschaft nichts zu tun. Leidenschaft ist nur für den Einzelgänger möglich, Bindung aber nicht. Das klingt schlicht, aber der Film ist eine Phantasie, eine Fabel, er erzählt beispiel- und nicht vorbildhaft, er enthält keine Utopie. Er stilisiert Klischees an den Rand der Lächerlichkeit und erreicht eine berauschte Erhabenheit neben der sogar noch knochentrockener Witz einen erstaunlich selbstverständlichen Platz hat.

In der Mitte des Films dann eine Art Bekenntnis: Die erste Rückkehr der erschöpften Helden wird ultrarhythmisch, mit Schwarzbildern dazwischen, gegen Bilder der singenden Ellen ("I'm tired") geschnitten. Hier ist der Videoclip nicht mehr zu leugnen. Und wird auch nicht. Die Kamera fährt zurück und man sieht, dass die Zwischenschnitte aus einem Videoclip von Ellen stammen, der gerade im Fernsehen läuft. Ästhetisch, das macht dann der folgende Schwenk klar, bleiben wir in einer Kunstwelt.

Im Showdown lässt Hill dann Schwarz gegen Weiß antreten, Teufel gegen Engel, Raven gegen Tom (einmal singt Ellen von einem Engel, den sie nicht bekommen kann, und man sieht dazu Toms Gesicht, das nächstbeste ist aber ein "boy", das ist dann wohl Billy Fish, der auch tatsächlich ziemlich boyish ist in seinem untauglichen Bemühen, den großen Macker zu geben.) Sie kämpfen mit Hämmern (!) und immer wieder bilden sie im Kampf mit den Griffen ein Kreuz. Raven unterliegt, verliert seinen Hammer - folgerichtig, denn schon vorher wurde seine Impotenz angedeutet. Allerdings - so fällt mir gerade auf - ist gar nicht so klar, um wen der androgyne Raven da eigentlich kämpft: um Ellen oder um Tom. Derweil ruht der ohnmächtige Billy Fish in den Armen eines Polizisten - eine kuriose Pieta.

In den Anspielungen vielleicht nicht immer kohärent, in seiner Verrücktheit, alle Bilder aus Pulp-Ikonographien zu gewinnen, um ins Herz des Rock&Roll vorzustoßen, sie nicht auseinander, sondern nebeneinander zu entwickeln, ist "Streets of Fire" ein großer Film. Hab ich gerne wiedergesehen. Aber warum indiziert????

Zu treibender 80er-Rockmusik (da kenn' ich mich nicht so aus, darum keine bessere Beschreibung) liest man nacheinander: "Streets of Fire", "A Rock&Roll Fable", "Another Time, Another Place". Daran kann man und soll man das Folgende messen. Und das erste Versprechen wird sofort eingelöst. Das schwarze Bild wird gleichsam weggehobelt (diese Technik bleibt ständiges und häufiges Stilelement) und auf nassem Asphalt züngeln Farben wie Flammen, ein abstraktes Bild, das erst durch einen Kameraschwenk aufgelöst wird. Es handelt sich um die Leuchtreklame einer Konzerthalle, in die gerade die Besucher für ein Ellen-Aim-Konzert strömen. Die Atmosphäre ist aufgeregt bis aufgeladen, dieses Konzert ist das ganz große Ding, denn Ellen Aim kommt aus der Gegend und hat es zum Star gebracht (erfährt man aber alles erst später). Im Verlauf dieses Konzerts wird Ellen (Diane Lane) von einer Bande Fifties-Rocker mit starkem Fetisch-Einschlag unter der Führung von Raven (Willem Dafoe) scheinbar ohne weiteren Grund entführt. ("I just get excited around beautiful girls", was durchaus doppeldeutig zu verstehen ist, denn einmal mit der zumal gefesselten Ellen allein, strahlt Raven alles andere als sexuelle Gier aus, das sollen wohl eher die Kumpels denken.) Eine junge Frau, Reva (Deborah van Valkenburgh), weiß, was zu tun ist, und ruft ihren Bruder Tom Cody an, einen Ex-Soldaten, der mal mit Ellen liiert war. Der kommt auch sofort, schlägt ein paar Arschlöcher, die in Revas Bar Stunk machen zusammen, ruiniert dabei das Schaufenster und sorgt so für den ersten Knaller-Dialog. Er zeigt auf das Auto der Arschlöcher und fragt: "What about your new car?" Reva: "You can sell it and buy me a new window." Eigentumsdelikte werden auch in der Folgezeit keine Strafverfolgung nach sich ziehen, denn in Another Time & Place ist die Polizei entweder hoffnungslos unterlegen oder korrupt und desinteressiert. Cody lernt als nächstes den Manager und augenblicklichen Geliebten von Ellen kennen, Billy Fish (Rick Moranis), einen ständig herumschnauzenden schmächtigen Nerd im Karo-Anzug, und nimmt für 10,000 $ den Auftrag an Ellen zu suchen. Das Verhältnis zwischen Tom und Billy respektvoll zu nennen, wäre falsch. Auf einer Wellenlänge ist Tom eher mit McCoy (Amy Madigan), einer Ex-Soldatin, die gerade im Zuge einer unter normalen Umständen harmlosen Streiterei einen Barkeeper (Bill Paxton) niedergeschlagen hat und, bevor sie sich selbständig aus der Bar bedient, Tom noch fragt, was er trinken wolle. "I've always been a Tequila man." Gesagt, getan, Alkohol und Schläge, man versteht sich und es ist schnell abgemacht, dass McCoy bei der Suche nach Ellen behilflich ist. Die ist, wie jeder weiß, im "Battery", dem Veranstaltungszentrum, das Raven und seiner Gang als regelmäßiger Aufenthaltsort dient. Befreiung gelingt, Reunion der Liebenden Tom und Ellen, Ravens Rache folgt, Polizei will nicht oder kann nicht eingreifen ("Well, my plan went to shit"), delegiert die Initiative an Tom ("Let's see how you do. Kick his ass!"), Showdown, Sieg der Guten, Niederlage der Liebe, Unhappy Ending vor dem Hintergrund eines weiteren Ellen-Aim-Konzerts, die mit dem Song, den sie singt, während Tom sie verlässt, schon dessen Abgang betrauert.

Wäre das alles, "Streets of Fire" wäre nicht mehr und nicht weniger als ein stinknormaler Exploitation-Reißer. Schnell, kaltschnäuzig, einfache Motivationen, kondensierte Dialoge, harte Action. Kohärenz der Story ist auch nicht der Kitt der diesen Film zusammenhält, es ist vielmehr Stil. Wenn Jesse in "Before Sunset" sagt, er wolle ein Buch schreiben, dessen Handlung nur die Dauer eines Rocksongs habe, meint er sicher nicht etwas wie "Streets of Fire" (ist ja auch kein Buch), aber die Beschreibung liegt nahe dran. Um diesen Gedanken ein wenig zu verfolgen: Man hört wie schon beschrieben am Anfang Rockmusik, dann reißt das Bild auf, man bekommt ein Konzert zu sehen und am Ende steht wieder ein Konzert. Und innerhalb der Konzerte bilden auch der Auftritt des bösen Raven und der Abgang des guten Tom eine Klammer, sie sind nahezu identisch gestaltet. Jeweils kommentieren die von Ellen gesungenen Songs die Handlung. Im ersten heißt es We're going fast nowhere, im letzten geht es darum, wie schnell alles vorbei ist, die Jugend, die Liebe. Sieht man das als Bild, dann heißt das doch wohl nix anderes, als dass der Kern eines Rocksongs die Geschwindigkeit, die Liebe, besser: Boy meets girl, und die Vergänglichkeit stecken.

Und so inszeniert Walter Hill seinen grandiosen Film denn auch. Es ist ihm tatsächlich ernst mit seiner Rock&Roll Fable. Er sucht immer nach extremen Oppositionen, die er in prächtige Farbbilder bannen kann. Streets of Fire ist z.B. als zentrale Metapher häufig visuell präsent. Die Straßen sind immer nass, aber auch so heiß, dass es ständig dampft. Und wenn das brennende Benzin aus den zerschossenen Motorradtanks die Straße benetzt, dann hilft auch kein strömender Regen, um dieses Feuer zu löschen. Hier kämpfen Elemente. Und zwar ständig. Und wo das Leben ein einziger Kampf ist, kann die Liebe nur Traum oder Atempause sein. Mann und Frau können nur miteinander auskommen , wenn sie beide Krieger sind (Tom und McCoy), dann verliert die Frau aber ihre weiblichen Attribute, oder wenn der Mann seine männlichen Attribute verliert (Billy &Ellen). Das hat dann aber mit Leidenschaft nichts zu tun. Leidenschaft ist nur für den Einzelgänger möglich, Bindung aber nicht. Das klingt schlicht, aber der Film ist eine Phantasie, eine Fabel, er erzählt beispiel- und nicht vorbildhaft, er enthält keine Utopie. Er stilisiert Klischees an den Rand der Lächerlichkeit und erreicht eine berauschte Erhabenheit neben der sogar noch knochentrockener Witz einen erstaunlich selbstverständlichen Platz hat.

In der Mitte des Films dann eine Art Bekenntnis: Die erste Rückkehr der erschöpften Helden wird ultrarhythmisch, mit Schwarzbildern dazwischen, gegen Bilder der singenden Ellen ("I'm tired") geschnitten. Hier ist der Videoclip nicht mehr zu leugnen. Und wird auch nicht. Die Kamera fährt zurück und man sieht, dass die Zwischenschnitte aus einem Videoclip von Ellen stammen, der gerade im Fernsehen läuft. Ästhetisch, das macht dann der folgende Schwenk klar, bleiben wir in einer Kunstwelt.

Im Showdown lässt Hill dann Schwarz gegen Weiß antreten, Teufel gegen Engel, Raven gegen Tom (einmal singt Ellen von einem Engel, den sie nicht bekommen kann, und man sieht dazu Toms Gesicht, das nächstbeste ist aber ein "boy", das ist dann wohl Billy Fish, der auch tatsächlich ziemlich boyish ist in seinem untauglichen Bemühen, den großen Macker zu geben.) Sie kämpfen mit Hämmern (!) und immer wieder bilden sie im Kampf mit den Griffen ein Kreuz. Raven unterliegt, verliert seinen Hammer - folgerichtig, denn schon vorher wurde seine Impotenz angedeutet. Allerdings - so fällt mir gerade auf - ist gar nicht so klar, um wen der androgyne Raven da eigentlich kämpft: um Ellen oder um Tom. Derweil ruht der ohnmächtige Billy Fish in den Armen eines Polizisten - eine kuriose Pieta.

In den Anspielungen vielleicht nicht immer kohärent, in seiner Verrücktheit, alle Bilder aus Pulp-Ikonographien zu gewinnen, um ins Herz des Rock&Roll vorzustoßen, sie nicht auseinander, sondern nebeneinander zu entwickeln, ist "Streets of Fire" ein großer Film. Hab ich gerne wiedergesehen. Aber warum indiziert????

Svenson - am Donnerstag, 29. Juli 2004, 00:14 - Rubrik: Der Tod bei der Arbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit Wochen warte ich darauf, dass "Streets of Fire" endlich auf DVD erscheint, damit ich ihn mir kaufen kann. Ich bin immer kribbliger geworden, denn der Film ist ab 18. Das allein reicht noch nicht fürs Kribbeln, aber dass ich ihn bisher nur im Fernsehen gesehen habe, schon. Denn jetzt huschen doch allerhand Pantasien durch den Kopf, was da alles noch zu sehen ist, bisher vor mir verborgen. Na ja, ein bisschen wird dieser Abgleich dadurch verwässert, dass ich mich an fast nichts mehr erinnere. Kribbeln tut's trotzdem. Vor einiger Zeit habe ich mir nämlich "The Warriors" gekauft, an den ich mich ebenfalls nicht erinnern konnte, nur an ein mittelmäßiges Gefühl. War ebenfalls im Fernsehen. Auch geschnitten. Beim Wiedersehen bzw. Neusehen gab's dann ein Aha-Erlebnis. Diesen Film hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Einerseits total körperlich, sinnlich. Auf jeden Fall sehr oberflächenbetont und sehr rhythmisch. Und total stilisiert. Aber es ist so eine merkwürdige Art Macho-Stilisierung, die total zerbrechlich und fast übersensibel ist. Manche meinen, das sei sehr nah am Videoclip dran, was ich schon nachvollziehen kann. Aber es ist nicht Effekt, was "The Warriors" ausmacht, sondern Stil. Jedenfalls völlige Begeisterung. Und gestern habe ich mir dann "Streets of Fire" gekauft. Der ist sogar indiziert, so dass man sich die Tür aufsummen lassen muss, die auch zu den Pornos führt. "A Rock & Roll Fable". Ich kann's kaum erwarten. Gestern habe ich nach fünf Minuten abgebrochen, weil ich wusste, ich bin zu müde. Im Bett war ich dann zu aufgekratzt, um sofort einzuschlafen. Wenn "Streets of Fire" hält, was ich erwarte. Walter Hill ist jetzt erstmal eine Zeitlang ganz oben. In fünf Jahren: "The Warriors" (1979), "Southern Comfort" (1981), mit Abstrichen "48 Hrs." (1982) und "Streets of Fire" (1984).

Svenson - am Dienstag, 27. Juli 2004, 15:48 - Rubrik: Der Tod bei der Arbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gangs of New York. Wie will man den ins Schaffen von Scorsese einordnen? Das Finale des Films wird ja sehr deutlich: Man sieht im Vordergrund den Friedhof, auf dem Bill the Butcher west, im Hintergrund die sich durch die Zeit immer höher und höher aufwerfende Skyline New Yorks. Und DiCaprio endet mit dem Satz, dass man sich an sie alle nicht mehr erinnern wird. Und tatsächlich, man fragt sich doch den ganzen Streifen über: Was war da los? War das wirlich so, so archaisch, so wild, und wieso hab ich eigentlich nie was davon gehört, wieso, wo ich doch die amerikanische Geschichte wie aus dem ff (Film / Fernsehen) zu kennen glaube? Wieso bezieht sich der große amerikanische Mythos eigentlich so ausschließlich auf die Westgewinnung? Und vor allem: War das alles wirklich zur GLEICHEN ZEIT?

Dieses seltsame Gefühl der Ungleichzeitigkeit von Cowboyland und aufdämmernder Moderne, das ja auch das von Ost- und Westküste ist, befiel mich zum ersten Mal als Kind, als in einem Zorro-Film (Western von Gestern) ein Auto auftauchte. Was hatte denn das bitteschön da verloren??? In meiner Empfindung waren Western allgemein eher dem Mittelalter zugeordnet...

Im Western hat es um Pferde und Handfeuerwaffen zu gehen, und ich denke, ich bin mit diesem Gefühl nicht allein: Einer der großen Hingucker im Italo-Western-Revoluzzer-Genre war schließlich das Maschinengewehr, das in einem anständigen Reiterfilm ja auch nichts verloren hat. Oder das Motorrad in "Todesmelodie".

Später musste ich dann bei der idealisierenden Haltung des klassischen Western an das Nibelungenlied denken, das heute allgemein als Dokument einer entschwundenen Vergangenheit empfunden wird, tatsächlich aber bereits die romantische Sehnsucht der höfischen Gesellschaft des Hochmittlealters nach ritterlicheren Zeiten dokumentiert, die auch für sie schon einige hundert Jahre zurücklagen.

Und genau so natürlich ist mir eben durch viele viele Kindheitswestern der ideale, vormoderne Westen Und jeder Western, in dem sich wieder etwas Moderne breit macht, wird von mir als irgendwie unharmonisch empfunden wird, immer noch ein kleiner Skandal.

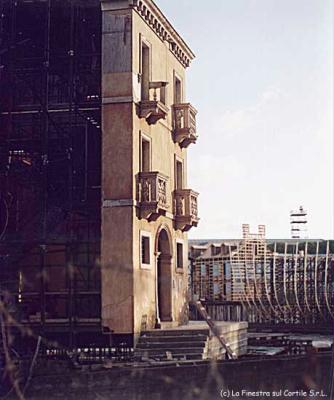

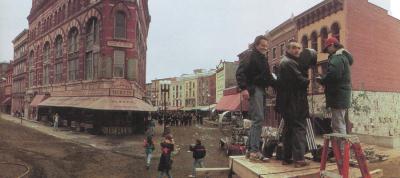

Tatsächlich ist die garnicht so weit entfernte Vergangenheit New Yorks komplett verschütt und muss erst wieder ausgegraben werden, hier ein Bild von Ausgrabungen in Five Points, dem Slum, in dem "Gangs of New York" spielt.

So sieht es da heute aus:

Scorseses Film, so die These, ist ein ähnliches Ausgrabungsloch in der intakten, linearen Filmgeschichtsschreibung des amerikanischen Kinos.

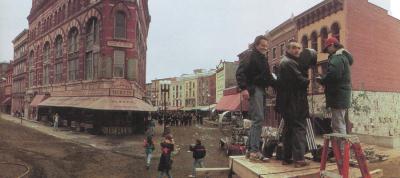

Und so ließ Scorsese nachbauen, was er gefunden hat, nicht nur der Archivar, auch der Archäologe New Yorks, der Verschwundenes birgt, um es seinem Archiv hinzuzufügen.

Die Ungleichzeitigkeit, die ich in anderen Filmen ja nur als Zuschauer empfunden habe (etwa auch in "the big country") greift Scorsese hier explizit auf - sie schlägt brutal auf die ihren Stammesritualen nachgehenden Slummenschen durch, die von einer der ersten modernen Armeen zusammengeschossen werden, plötzlich in ihrem archaischen Putz hilflos in einem Chaos stehen, das weit größer ist als das, das sie selbst entfachen können. Und die von dieser Armee (der der Nordstaaten in Sezessionskrieg) dann auch noch quasi nebenbei, weil sie beim eigentlichen Kampf mit ihrem veralteten Duell gerade in die Quere kommen, erledigt werden. Das neue New York, das also nicht aus dem Zusammenprall der Kulturen geboren wird, sondern von denen gebaut wird, die den Zusammenprall der Zeiten überstehen.

Scorsese hat diese Ungleichzeitigkeit schon vorher, in "Age of Innocence" wirksam ins Bild gesetzt, als er die Paläste, in denen die Bälle und Intrigen der Handlung stattfinden, in einer Panorama-Aufnahme von außen zeigt, und man sieht, dass sie einsam in einer Brachlandschaft stehen, wie sehr im entstehen dieses New York noch ist, während ein paar tausend Kilometer weiter westlich die Cowboys die großen Herden treiben.

Hier etwas von diesem Set:

New York als Stadt der Ungleichzeitigkeit, der sich überlappenden zeitlichen Ebenen, die die der Ehtnien und Subkulturen spiegeln. Ein Gegenentwurf zu der geregelten mythischen Geschichtsschreibung des Hollywood-Kinos.

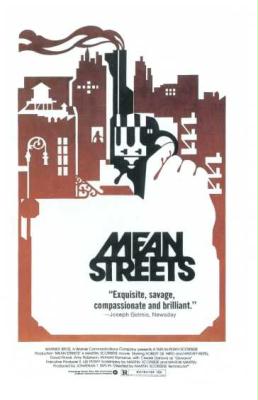

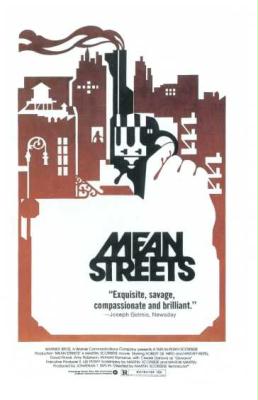

Dazu, zurück zum einordnen, gehören eben auch die frühen New York-Filme, natürlich auch Mean Streets: Was, das ist nur 100 Jahre später? Rasant, rasant, da werden weniger dicke Schichten leicht zerkrümelt und vergessen.

Ein Plakatmotiv übrigens, das das für "Gangs of New York" sein könnte - nur etwas später eben: Die Stadt und die Gewalt.

Sehr lesenswerte Infos zu den Ausgrabungen in Five Points: http://r2.gsa.gov/fivept/fphome.htm

Dieses seltsame Gefühl der Ungleichzeitigkeit von Cowboyland und aufdämmernder Moderne, das ja auch das von Ost- und Westküste ist, befiel mich zum ersten Mal als Kind, als in einem Zorro-Film (Western von Gestern) ein Auto auftauchte. Was hatte denn das bitteschön da verloren??? In meiner Empfindung waren Western allgemein eher dem Mittelalter zugeordnet...

Im Western hat es um Pferde und Handfeuerwaffen zu gehen, und ich denke, ich bin mit diesem Gefühl nicht allein: Einer der großen Hingucker im Italo-Western-Revoluzzer-Genre war schließlich das Maschinengewehr, das in einem anständigen Reiterfilm ja auch nichts verloren hat. Oder das Motorrad in "Todesmelodie".

Später musste ich dann bei der idealisierenden Haltung des klassischen Western an das Nibelungenlied denken, das heute allgemein als Dokument einer entschwundenen Vergangenheit empfunden wird, tatsächlich aber bereits die romantische Sehnsucht der höfischen Gesellschaft des Hochmittlealters nach ritterlicheren Zeiten dokumentiert, die auch für sie schon einige hundert Jahre zurücklagen.

Und genau so natürlich ist mir eben durch viele viele Kindheitswestern der ideale, vormoderne Westen Und jeder Western, in dem sich wieder etwas Moderne breit macht, wird von mir als irgendwie unharmonisch empfunden wird, immer noch ein kleiner Skandal.

Tatsächlich ist die garnicht so weit entfernte Vergangenheit New Yorks komplett verschütt und muss erst wieder ausgegraben werden, hier ein Bild von Ausgrabungen in Five Points, dem Slum, in dem "Gangs of New York" spielt.

So sieht es da heute aus:

Scorseses Film, so die These, ist ein ähnliches Ausgrabungsloch in der intakten, linearen Filmgeschichtsschreibung des amerikanischen Kinos.

Und so ließ Scorsese nachbauen, was er gefunden hat, nicht nur der Archivar, auch der Archäologe New Yorks, der Verschwundenes birgt, um es seinem Archiv hinzuzufügen.

Die Ungleichzeitigkeit, die ich in anderen Filmen ja nur als Zuschauer empfunden habe (etwa auch in "the big country") greift Scorsese hier explizit auf - sie schlägt brutal auf die ihren Stammesritualen nachgehenden Slummenschen durch, die von einer der ersten modernen Armeen zusammengeschossen werden, plötzlich in ihrem archaischen Putz hilflos in einem Chaos stehen, das weit größer ist als das, das sie selbst entfachen können. Und die von dieser Armee (der der Nordstaaten in Sezessionskrieg) dann auch noch quasi nebenbei, weil sie beim eigentlichen Kampf mit ihrem veralteten Duell gerade in die Quere kommen, erledigt werden. Das neue New York, das also nicht aus dem Zusammenprall der Kulturen geboren wird, sondern von denen gebaut wird, die den Zusammenprall der Zeiten überstehen.

Scorsese hat diese Ungleichzeitigkeit schon vorher, in "Age of Innocence" wirksam ins Bild gesetzt, als er die Paläste, in denen die Bälle und Intrigen der Handlung stattfinden, in einer Panorama-Aufnahme von außen zeigt, und man sieht, dass sie einsam in einer Brachlandschaft stehen, wie sehr im entstehen dieses New York noch ist, während ein paar tausend Kilometer weiter westlich die Cowboys die großen Herden treiben.

Hier etwas von diesem Set:

New York als Stadt der Ungleichzeitigkeit, der sich überlappenden zeitlichen Ebenen, die die der Ehtnien und Subkulturen spiegeln. Ein Gegenentwurf zu der geregelten mythischen Geschichtsschreibung des Hollywood-Kinos.

Dazu, zurück zum einordnen, gehören eben auch die frühen New York-Filme, natürlich auch Mean Streets: Was, das ist nur 100 Jahre später? Rasant, rasant, da werden weniger dicke Schichten leicht zerkrümelt und vergessen.

Ein Plakatmotiv übrigens, das das für "Gangs of New York" sein könnte - nur etwas später eben: Die Stadt und die Gewalt.

Sehr lesenswerte Infos zu den Ausgrabungen in Five Points: http://r2.gsa.gov/fivept/fphome.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen