und zwar - TUSCH - online!

Das ist ein wirklich schönes, schönes kleines Geschenk an die geschundene Menscheit:

Unter dem Titel 'Cracking Contraptions' hat Nick Park 10 W&G-Kurzfilme produziert, die sich jeweils um eine neue Erfindung des begabten Heimwerkers drehen. Jeder ist ungefähr eine Minute lang, und sie werden nach und nach ins Netz gestellt. Der erste, "Soccomatic", ist hier zu sehen:

bei der BBC

Außerdem auch ein großer Spaß: Die Aardman-Website, auf der auch viele Commercials aus dem guten Hause zu sehen sind.

http://www.aardman.com/

(via http://www.werbewunderland.de)

Das ist ein wirklich schönes, schönes kleines Geschenk an die geschundene Menscheit:

Unter dem Titel 'Cracking Contraptions' hat Nick Park 10 W&G-Kurzfilme produziert, die sich jeweils um eine neue Erfindung des begabten Heimwerkers drehen. Jeder ist ungefähr eine Minute lang, und sie werden nach und nach ins Netz gestellt. Der erste, "Soccomatic", ist hier zu sehen:

bei der BBC

Außerdem auch ein großer Spaß: Die Aardman-Website, auf der auch viele Commercials aus dem guten Hause zu sehen sind.

http://www.aardman.com/

(via http://www.werbewunderland.de)

bähr - am Mittwoch, 10. November 2004, 00:25 - Rubrik: schau das an, Kisch!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn die ganze Werbung auf deutsch ist, muss der Sprecher auf jeden Fall am Ende den Claim auf englisch sagen. Das geht selten gut:

"Axa. Se fjutscher. Tugeser. nau."

Klingt ja, als hätte ich das gesagt. Dazu brauche ich keinen Fernseher, ihr Pfeifen.

"Axa. Se fjutscher. Tugeser. nau."

Klingt ja, als hätte ich das gesagt. Dazu brauche ich keinen Fernseher, ihr Pfeifen.

bähr - am Dienstag, 9. November 2004, 21:30 - Rubrik: mythen des alltags

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Big Fish von Tim Burton ist ein schöner Film. Es geht um einen sterbenden Vater, der sein Leben lang Geschichten erzählt hat - über sich selbst, die schönsten und versponnendsten Geschichten, die sein Leben zu einem aufregenden Märchen, in dem er der strahlende Held war, veredelten. Sein Sohn, der hinter diesen Geschichten nie den wahren Mann, den wirklichen Vater finden konnten, versucht am Ende seines Lebens, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, herauszufinden, was im Leben seines Vaters wirklich geschah. Doch er scheitert – der Vorhang aus Geschichten, oder aus Lügen, wie der Sohn sagt, lüftet sich nicht. Auf seiner Suche stößt er nur auf andere Varianten der Stories, die vielleicht etwas näher an der Wahrheit sein könnten. Ihre märchenhaften Züge behalten sie.

Der Film ist die Geschichte über die Lüge, die die Wahrheit sein kann. Über „einen Mann, der zu seinen Geschichten wurde“. Darüber, dass es eine poetische Wahrheit gibt, die mehr über den Menschen aussagt als bloße Tatsachen, ja, die die eigentliche Wahrheit ist. Burton geht dabei soweit, die eigentliche Wahrheit zu verweigern, sie als irrelevant zu erklären. Die bessere Wahrheit des Geschichtenerzählers adelt nicht nur sein eigenes Leben, hilft ihm aus der Erbärmlichkeit der irdischen Existenz zu etwas Höherem hinauf, sie verwandelt auch das Leben der anderen, der Zuhörer, es weckt ihren Sinn für das schöne, romantische, märchenhafte, gibt ihnen Hoffnung.

„Big Fish“ ist ein dreifacher Spaziergang: Durch die Mythen Amerikas und seiner Einwanderer, durch die Filme Amerikas und die Filme Tim Burtons selbst, der hier natürlich auch sein Credo, das des glücklichen Fantasten, abliefert. Wenn man die schönen Siamesischen Zwillinge am Ende des Films als zwei immer noch schöne, aber normale Chinesinnen wiedertrifft, den Riesen als nicht ganz so großen Riesen, ahnt man den Weg den die Inspiration in Burtons Kopf nimmt: Man muss die Welt mit den Augen eines Poeten sehen, um Poesie zu erschaffen. Gleichzeitig leitet uns Burton durch das Panoptikum seiner Lieblingsfilme: Er schafft in fast jeder Szene Bezugsfilme aufscheinen zu lassen, und das durchaus nicht als Zitate, sondern eher als ästhetische, motivische Assoziationen: Ewan McGregor springt durch den Film mit dem Gestus Gene Kellys, man sieht etwas wie Bonny and Clyde, man denkt bei den paradierenden Bürgern mit lustigen Hüten (Fez) an Laurel and Hardy’s „Sons of the desert“, Danny DeVito erscheint im Set von „Freaks“ und im Charakter des Siodmakschen „Wolfman“ – als Werwolf. Ein Auto liegt auf dem Grund eines Sees wie in „The Night of the Hunter“, Knaben laufen durch einen Wald wie in „Stand by me“. Und so geht es immer weiter, mit Bildern, die man (ich ) zu erkennen glaubt, ohne sie wirklich festnageln zu können.

Dadurch öffnet sich der Film für weitere Bezüge, die über den Selbstbezug des Autors hinausgehen: Das andere große Thema des Films ist Amerika, bis in den von Danny Elfman an die Dvoraks „Aus der neuen Welt“ angelegten Soundtrack. Er ist eine filmische Reise durch das Land in den Bildern seiner Filme (die ja unsere europäische Vorstellung von Amerika vor allem bestimmen – und vielleicht auch die der Amerikaner selbst). Wie der Geschichtenerzähler sich selbst mit seinen Märchen verwandelt, so erfindet sich auch das Land mit seinen Filmen. Sie basieren auf Realität, aber sie verwandeln sie, sie romantisieren, überhöhen sie. Ein wichtiger Bezugsfilm ist daher auch „The man, who shot Liberty Valance“. Als da am Ende die wahre Geschichte über den angeblichen Helden an Licht kommt, fragt der geständige Senator Stoddart den Pressemann, dem er alles erzählt hat: „Sie wollen die Geschichte nicht drucken, Mister Scott?“ Und der antwortet: „Nein, Sir. Hier ist der Westen, Sir. Unsere Legenden wollen wir bewahren. Sie sind für uns wahr geworden.“ Das ist dieselbe Achtung, die Burton seinem Helden, der sich in seine eigenen Geschichten verwandelt hat, entgegenbringt, und es zielt ins Herz der Sache: Nicht nur der Westen, das ganze Land besteht aus guten Geschichten, und die wollen sich seine Bewohner nicht verderben lassen. Wenn Burton predigt, dass die schöne Lüge wahrer ist als die Aufzählung kalter Fakten, ist der Weg nicht weit zu dem Präsidentenberater, der erklärt, die Demokraten hätten das Problem, dass sie „reality based politics“ betrieben (Quelle: Svenson). Die Bush-Administration hingegen erschaffe ihre eigene Realität. Sie schafft Geschichten – Lügen – die sich die Menschen nicht verderben lassen wollen. 70% der Bush-Wähler glauben nach wie vor, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gab. Sie glauben an die aufregende, edle, stolze, wehrhafte Realität, die die Regierung ihnen erzählt und in der sie selbst der Held sind. Und wer will es ihnen verdenken – folgt man Burton, sind sie zwar nicht im Recht, das sind möglicherweise die miesepetrigen, furzquersitzenden Demokraten, aber sie haben dafür ein höheres Recht, das nicht angreifbar ist („Man sieht nur mit dem Herzen gut“, flüstert der kleine Nervtöter von hinten rechts). Am Ende von "Big Fish" rettet die wahre Lüge das Leben des Vaters in die Legende - der Mantel der Lüge ist, im Gegensatz noch zu "Liberty Valance", nicht mehr zerreißbar, dahinter kommt nur eine andere, nicht weniger märchenhafte Version der Wahrheit zum Vorschein. Bezogen auf Regierungshandeln stimmt das bedenklich.

Amerika mag die Lügner lieber als die Rechthaber, und es hört seinem obersten Märchenonkel noch vier weitere Jahre zu.

Der Film ist die Geschichte über die Lüge, die die Wahrheit sein kann. Über „einen Mann, der zu seinen Geschichten wurde“. Darüber, dass es eine poetische Wahrheit gibt, die mehr über den Menschen aussagt als bloße Tatsachen, ja, die die eigentliche Wahrheit ist. Burton geht dabei soweit, die eigentliche Wahrheit zu verweigern, sie als irrelevant zu erklären. Die bessere Wahrheit des Geschichtenerzählers adelt nicht nur sein eigenes Leben, hilft ihm aus der Erbärmlichkeit der irdischen Existenz zu etwas Höherem hinauf, sie verwandelt auch das Leben der anderen, der Zuhörer, es weckt ihren Sinn für das schöne, romantische, märchenhafte, gibt ihnen Hoffnung.

„Big Fish“ ist ein dreifacher Spaziergang: Durch die Mythen Amerikas und seiner Einwanderer, durch die Filme Amerikas und die Filme Tim Burtons selbst, der hier natürlich auch sein Credo, das des glücklichen Fantasten, abliefert. Wenn man die schönen Siamesischen Zwillinge am Ende des Films als zwei immer noch schöne, aber normale Chinesinnen wiedertrifft, den Riesen als nicht ganz so großen Riesen, ahnt man den Weg den die Inspiration in Burtons Kopf nimmt: Man muss die Welt mit den Augen eines Poeten sehen, um Poesie zu erschaffen. Gleichzeitig leitet uns Burton durch das Panoptikum seiner Lieblingsfilme: Er schafft in fast jeder Szene Bezugsfilme aufscheinen zu lassen, und das durchaus nicht als Zitate, sondern eher als ästhetische, motivische Assoziationen: Ewan McGregor springt durch den Film mit dem Gestus Gene Kellys, man sieht etwas wie Bonny and Clyde, man denkt bei den paradierenden Bürgern mit lustigen Hüten (Fez) an Laurel and Hardy’s „Sons of the desert“, Danny DeVito erscheint im Set von „Freaks“ und im Charakter des Siodmakschen „Wolfman“ – als Werwolf. Ein Auto liegt auf dem Grund eines Sees wie in „The Night of the Hunter“, Knaben laufen durch einen Wald wie in „Stand by me“. Und so geht es immer weiter, mit Bildern, die man (ich ) zu erkennen glaubt, ohne sie wirklich festnageln zu können.

Dadurch öffnet sich der Film für weitere Bezüge, die über den Selbstbezug des Autors hinausgehen: Das andere große Thema des Films ist Amerika, bis in den von Danny Elfman an die Dvoraks „Aus der neuen Welt“ angelegten Soundtrack. Er ist eine filmische Reise durch das Land in den Bildern seiner Filme (die ja unsere europäische Vorstellung von Amerika vor allem bestimmen – und vielleicht auch die der Amerikaner selbst). Wie der Geschichtenerzähler sich selbst mit seinen Märchen verwandelt, so erfindet sich auch das Land mit seinen Filmen. Sie basieren auf Realität, aber sie verwandeln sie, sie romantisieren, überhöhen sie. Ein wichtiger Bezugsfilm ist daher auch „The man, who shot Liberty Valance“. Als da am Ende die wahre Geschichte über den angeblichen Helden an Licht kommt, fragt der geständige Senator Stoddart den Pressemann, dem er alles erzählt hat: „Sie wollen die Geschichte nicht drucken, Mister Scott?“ Und der antwortet: „Nein, Sir. Hier ist der Westen, Sir. Unsere Legenden wollen wir bewahren. Sie sind für uns wahr geworden.“ Das ist dieselbe Achtung, die Burton seinem Helden, der sich in seine eigenen Geschichten verwandelt hat, entgegenbringt, und es zielt ins Herz der Sache: Nicht nur der Westen, das ganze Land besteht aus guten Geschichten, und die wollen sich seine Bewohner nicht verderben lassen. Wenn Burton predigt, dass die schöne Lüge wahrer ist als die Aufzählung kalter Fakten, ist der Weg nicht weit zu dem Präsidentenberater, der erklärt, die Demokraten hätten das Problem, dass sie „reality based politics“ betrieben (Quelle: Svenson). Die Bush-Administration hingegen erschaffe ihre eigene Realität. Sie schafft Geschichten – Lügen – die sich die Menschen nicht verderben lassen wollen. 70% der Bush-Wähler glauben nach wie vor, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gab. Sie glauben an die aufregende, edle, stolze, wehrhafte Realität, die die Regierung ihnen erzählt und in der sie selbst der Held sind. Und wer will es ihnen verdenken – folgt man Burton, sind sie zwar nicht im Recht, das sind möglicherweise die miesepetrigen, furzquersitzenden Demokraten, aber sie haben dafür ein höheres Recht, das nicht angreifbar ist („Man sieht nur mit dem Herzen gut“, flüstert der kleine Nervtöter von hinten rechts). Am Ende von "Big Fish" rettet die wahre Lüge das Leben des Vaters in die Legende - der Mantel der Lüge ist, im Gegensatz noch zu "Liberty Valance", nicht mehr zerreißbar, dahinter kommt nur eine andere, nicht weniger märchenhafte Version der Wahrheit zum Vorschein. Bezogen auf Regierungshandeln stimmt das bedenklich.

Amerika mag die Lügner lieber als die Rechthaber, und es hört seinem obersten Märchenonkel noch vier weitere Jahre zu.

bähr - am Dienstag, 9. November 2004, 01:07 - Rubrik: It's only DVD but I like it

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Spaß mit Referrern: Bei der Google-Abfrage "erektion im film" finden wir uns immerhin auf der ersten Seite.

Klarer Fall. Es kann sich nur um eine medienwissensschaftliche Diessertation handeln:

"Erektion im Film. Die Geschichte der Darstellung des Männlichen im populären Kino des zwanzigsten Jahrhunderts.

Kapitel 1: Lanzen und Degen

Kapitel 2: Revolver

Kapitel 3: Panzer

Kapitel 4: Raumschiffe

..."

Sehr verdienstvoll, würde ich gerne lesen.

Oder sollte ich da falsch liegen?

Klarer Fall. Es kann sich nur um eine medienwissensschaftliche Diessertation handeln:

"Erektion im Film. Die Geschichte der Darstellung des Männlichen im populären Kino des zwanzigsten Jahrhunderts.

Kapitel 1: Lanzen und Degen

Kapitel 2: Revolver

Kapitel 3: Panzer

Kapitel 4: Raumschiffe

..."

Sehr verdienstvoll, würde ich gerne lesen.

Oder sollte ich da falsch liegen?

bähr - am Sonntag, 7. November 2004, 19:34 - Rubrik: things i never told you

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht wir, die wir mit dem Zeug aufgewachsen sind. Das hat man immer gedacht, weil TV für uns die totale Normalität ist. Nein: Deswegen ist es uns inzwischen ziemlich wurscht, während unsere Eltern, die es so Mitte Ende Zwanzig getroffen hat, immer noch begeistert den Freitagskrimi gucken. Sie haben es, als sie erwachsen waren, als etwas neues kennengelernt, haben sich dafür begeistert, haben erlebt, wie es durch sie die Gesellschaft veränderte. Haben auf einen Fernseher gespart, sich das erste Color-TV gekauft, für sie war Eurovision noch ein Ereignis. Sie werden dem Fernsehen immer treu sein, für uns ist es sowas ähnliches wie Radio. Wir holen uns lieber ne DVD. Für uns wird das Internet das sein, was für sie das Fernsehen ist. Das war unser ganz eignes neues Ding. Wir werden noch mit 65 emails verschicken, blogs schreiben und verbrauchertipps austauschen, während unsere Kinder finden, dass das so ähnlich wie dieses Fernsehen ist, Bildschirme und das ganze altmodische Zeug. Unsere Kinder, die dann ihre Stirn gegen einen Punkt an der Wand schlagen, um unterhalten und informiert zu werden. Das machen wir auch manchmal, etwas zögerlich, und verstehen ja auch, warum Stirnkloppen der Quantensprung im Informationszeitalter ist. Aber dann gehen wir wieder an unsere Computer.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Tanzfilm, das vor allem. Dann: Ein Film von Peter Chelsom. Der hatte "Hear my Song" gemacht und den wunderbaren "Funny Bones", und ich erwartete noch ne Menge, doch dann kam "The Mighty" und der irgendwie verquaste, gescheiterte, unfertige "Town and Country". Und jetzt, nach eine ganzen Weile "Shall we dance" (dazwischen noch ein "serendipity, von dem ich nix gehört habe). Das ist gediegene Ware, unterhaltungsstandard, perfekt umegsetzt, von der Kraft und Vision Chelsoms Anfänge weit entfernt, vielleicht ein Werk um Geld zu sammeln. EIn Film des "nicht zu sehr": Es wird dramatisch, eine Ehe scheitert fast, doch es kommt nicht wirklich zu Problemen, nur zu kleinen, undramatischen Volten. Es geht um Liebe, aber auch geliebt wird nicht zu sehr, alles bleibt züchtig und beim Alten. Es geht um die Kraft des Tanzens, aber die ist konservativ: SIe heilt die Probleme im bestehenden Leben, aber sie ändert die Leben nicht. Der Werbspruch ist also nur eine Halbwahrheit: "Step out of the ordinary". Ein Erbrechtsanwalt (Richard Gere) der merkt, dass er in seinem Leben mit seiner Frau (Susan Sarandon) unglücklich ist. Tag für Tag sieht er auf dem Heimweg eine traurige Frau aus dem Fenster einer Tanzschule schauen. Sie ist schön, und sie ist Jennifer Lopez. Er verliebt sich in dieses Sehnsuchtsbild, steigt aus der U-Bahn, läuft hinauf - sie ist Tanzlehrerin, doch in ihrer Traurigkeit, Schönheit und Perfektion für ihn unerreichbar. Er nimmt Tanzstunden, entdeckt seine Liebe zum Tanz, die seine Seele verwandelt, seine Frau denkt, er betrügt sie, sie heuert einen Detektiv an, erfährt alles.

Doch, man hätte Gere die Affäre mit Lopez gegönnt, auch Sarandon die mit dem fabelhaften Riochard Jenkins. Doch das darf nicht sein, alle werden nur aufgerüttelt, nicht verändert. Alles bleibt ungefährlich, unverbindlich, das "Andere" wird zwar als schön gezeigt, aber es wird nur benutzt, funktionalisiert, um das Normale wieder ins Lot zu bringen. Wegen dieser Mutlosigkeit seinen Figuren gegenüber, die nur kosten, nichts erleben dürfen, ergibt sich ein seltsamer Effekt: Der Film schein nur Nebendarsteller zu haben. Gere muss fast den ganzen Film über grau und unglücklich durch die Geschichte schlurfen, muss seinen Charme verhüllen, um ihn in wenigen triumphalen Momenten des eleganten Tanzes aufflammen zu lassen. Doch das reicht nicht, er füllt die Leinwand nicht. Jennifer Lopez ist ein Traumbild, ein wunderschönes, wunderbar tanzendes, unberührbares Wesen. Sie ist fast nicht wirklich da. Sarandon ist eine große Nebenrolle muss eine Maske spielen, sie erfüllt nur eine Funktion. Jenkins ist toll wie immer, aber auch er wird nicht von der Leine gelassen, und nur Stanley Tucci, der nun wirklich eine große Nebenrolle hat, nur er schafft es, wirklichen Schmerz, wirkliche Tragik zu bieten, obwohl er wie schon in "Terminal" wieder chargieren muss.

Trotzdem ein netter Streifen, besonders für Freunde des Tanzfilms, der den Weg ins Kino lohnt. Und erstaunlich wie Chelsom es schafft, gerade in einem Tanzfilm, wirklich niemandem aus diesem tollen Ensemble einen großen Auftritt zu verschaffen.

Das ist Kino für Leute, die es nicht lieben, sich von Filmen beunruhigen zu lassen. Ein Film, hinter dem noch ein ganz anderer lauert, ein wilder, aufregender, den Hollywood aber nicht erlaubt hat. Immerhin ahnt man ihn.

Doch, man hätte Gere die Affäre mit Lopez gegönnt, auch Sarandon die mit dem fabelhaften Riochard Jenkins. Doch das darf nicht sein, alle werden nur aufgerüttelt, nicht verändert. Alles bleibt ungefährlich, unverbindlich, das "Andere" wird zwar als schön gezeigt, aber es wird nur benutzt, funktionalisiert, um das Normale wieder ins Lot zu bringen. Wegen dieser Mutlosigkeit seinen Figuren gegenüber, die nur kosten, nichts erleben dürfen, ergibt sich ein seltsamer Effekt: Der Film schein nur Nebendarsteller zu haben. Gere muss fast den ganzen Film über grau und unglücklich durch die Geschichte schlurfen, muss seinen Charme verhüllen, um ihn in wenigen triumphalen Momenten des eleganten Tanzes aufflammen zu lassen. Doch das reicht nicht, er füllt die Leinwand nicht. Jennifer Lopez ist ein Traumbild, ein wunderschönes, wunderbar tanzendes, unberührbares Wesen. Sie ist fast nicht wirklich da. Sarandon ist eine große Nebenrolle muss eine Maske spielen, sie erfüllt nur eine Funktion. Jenkins ist toll wie immer, aber auch er wird nicht von der Leine gelassen, und nur Stanley Tucci, der nun wirklich eine große Nebenrolle hat, nur er schafft es, wirklichen Schmerz, wirkliche Tragik zu bieten, obwohl er wie schon in "Terminal" wieder chargieren muss.

Trotzdem ein netter Streifen, besonders für Freunde des Tanzfilms, der den Weg ins Kino lohnt. Und erstaunlich wie Chelsom es schafft, gerade in einem Tanzfilm, wirklich niemandem aus diesem tollen Ensemble einen großen Auftritt zu verschaffen.

Das ist Kino für Leute, die es nicht lieben, sich von Filmen beunruhigen zu lassen. Ein Film, hinter dem noch ein ganz anderer lauert, ein wilder, aufregender, den Hollywood aber nicht erlaubt hat. Immerhin ahnt man ihn.

bähr - am Freitag, 5. November 2004, 14:08 - Rubrik: blockbusters!

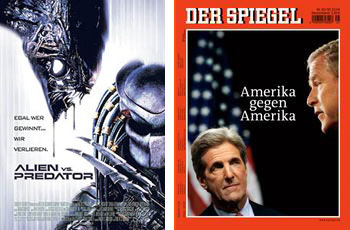

Das war doch Absicht!

Geklaut bei www.filmz.de.

bähr - am Donnerstag, 4. November 2004, 00:32 - Rubrik: Der Zufall, moeglicherweise

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen